Robert AUFAN,(robert.aufan@orange.fr) est seul titulaire de l'intégralité des droits

d'utilisation et d'exploitation des textes et des documents personnels (schémas, cartes,

photographies…) utilisés sur ce site. Ces fonds sont exclusivement réservés à

un usage non commercial. Toute utilisation à des fins d'édition est donc

rigoureusement interdite. En tout état de cause, toute diffusion des documents

devra comporter l’indication d’origine.

Chapitre III:

Le gemmage et l’utilisation des

produits résineux dans la Montagne

de La Teste

I- Les témoignages anciens (XVII° et XVIII° siècles)

Pour connaître la façon dont étaient gemmés

les pins avant que les usines de distillation ne s’installent, il faut

mobiliser les témoignages anciens. Mais

avant le XVIII° siècle, les témoignages sont succincts d’autant que rares sont

les mentions d’outils dans les actes notariés de succession.

J’ai

pu cependant relever le testament de Jean Daicard,

laboureur, habitant de la paroisse de Gujan, quartier de

Quelques années plus tard le 30 Novembre 1727[2]

sont inventoriés dans un acte: « deux haches à gemmer, une petite pelle

à gemmer et un barresquit »

Nous pouvons donc affirmer que les outils appelés hapchot,

sarcle de pela, barrasquit et palot ou pelle existent depuis cette époque.

Déjà, en 1672, J.Lombard[3]

décrivait ainsi les opérations :

« A l'âge de 25 ans il (le pin)

commence à fluer les gommes, qu'il continue à donner pendant l'ordre des

saisons, et l espace d'un temps considérable, même durant plus de cent années,

qu'il donne du profit à son maître: Il est vrai que l'ouvrier doit lui rendre

ses assiduités pour le travailler, afin que par l'ouverture qu'il faut

fréquemment renouveler avec la cognée… »

Nous avons aussi deux textes du début du XVIII° siècle qui, s’ils ne précisent pas expressément qu’il s’agit de la Montagne, décrivent plus précisément les techniques qui y étaient alors utilisées.

Le premier est du géographe Masse [4],

en 1708, dans son article intitulé

"Bois de pinada"

« Quand ces arbres ont 18 à 20 ans,

d'une grosseur et hauteur convenable, les résiniers donnent un coup de hache

ou de serpette pour enlever l'écorce et un peu du vif de l'arbre, d'où il sort

quand il fait chaud une gomme blanche qui distille insensiblement dans une

petite fosse ou bacquet, que les résiniers amassent et qu’ ils portent dans

leurs cabanes qui sont établies de coté et d'autre dans ces bois…

Ils tailladent ces arbres dans tout le

pourtour en différentes années jusqu'à ce qu'ils aient tiré la substance »

Le second date de 1709[5].

Il s’agit des « Eclaircissements

apportés à Mr De Fenelon député à

« On commence ordinairement à travailler

au mois de Mars et on continue jusques à celluy d'Octobre ou de Novembre;

l'ouvrier coupe le pin d'un côté, à la hauteur de 2 ou

Ces deux textes datent de l’époque, on le verra, où l’on

n’utilisait pas de pots pour recueillir la gemme.

II- Les opérations et les outils de gemmage

Selon les auteurs les outils utilisés pour telle ou telle opération changent de nom.

En fait deux éléments

sont à considérer : d’abord la plupart des grands traités concernent les

Landes et d’autre part chaque résinier façonnait ses outils afin qu’ils soient

le mieux possible adaptés à sa main et précisait au taillandier, l’artisan qui

fabrique des outils tranchants, la façon dont il voulait que les lames soient

façonnées. Le choix de l’artisan était important, à preuve ce témoignage du

fils d’Alexis Baillon, résinier testerin de la fin du XIX° siècle :

« Quand les outils avaient besoin

d’être réparés ou changés, mon père allait chez le taillandier. Il utilisa

d’abord les services de celui de Sanguinet puis leur préféra ceux du

taillandier de Biscarrosse. Il se rendait chez eux à pied en suivant les bords

du lac et rentrait que très tard, le soir, après une marche de 45 à

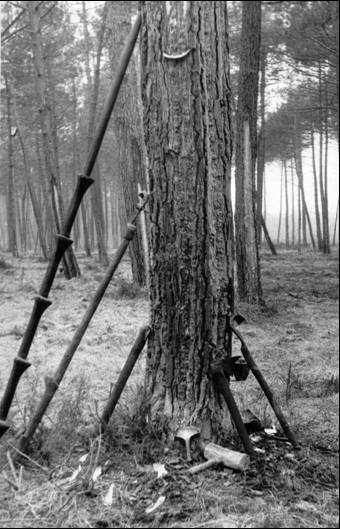

1- Les outils en 1864 (Eloi Samanos)[7] et 2- en 1974 (Col. R.Aufan)

--------

---------------

---------------

C’est

pourquoi les notes ci-dessous ne concernent que la forêt usagère de La Teste,

même si, en complément, j’évoque parfois les techniques landaises.

A- L’écorçage :

Nous

avons vu que dès le début du XVIII° siècle, le « sarcle de pela » est

utilisé en Buch, ailleurs c’est l’espourguit

(Mimizan).

-----------------

---------------

---------------

3- Ecorçage au sarcle

(Ph.R.Aufan) et 4- Lame du sarcle de pela (Col.

R.Aufan)

Ces

deux outils agissent du haut vers le bas. Il s’agit, avec ce sarcle d’enlever l’écorce afin de pouvoir

préparer l’entaille ou « care » que sa lame courbe permet de tailler en creux pour

faciliter l’écoulement de la gemme. On dit aussi « peler » le pin

puisqu’on commence par enlever l’écorce.

B- La care :

Elle

est pratiquée avec une cognée (terme qu’emploie

le « français » Lombard en 1672) qu’on appelle ici

« hapchot » dès 1702 et certainement

avant. Thore, médecin chef de l’hôpital de Dax, le décrit, en

1810, comme une « hache

au tranchant acéré, en gouge, de

5- Hapchot testerin et bridon landais (Col. R.Aufan)

Cette

lame courbe permet de pratiquer dans l’aubier une entaille en creux, la care,

ce qui facilite l’écoulement de la gemme

S’y

substitue vers 1910, un outil plus simple, le « bridon », importé des

Landes, qui possède à l’opposé de sa lame tranchante un petit appendice dit

« place-bire » destinée à faire sur les bords de la care des

entailles où placer les « bires »

qui guident la résine ; celles-ci

sont le plus souvent constituées par un « galip » ou gemelle (le long

copeau qui a été enlevé de la care et qui servait traditionnellement

d’allume-feu naturel à tous les habitants).

-

-

La première care ouverte au

pied du pin, le « basson », ou « bassot », se fait sur la

partie la plus robuste (la « teneille ») ; elle est orientée au

nord-est car les pluies arrivent de l’ouest. On utilisait ici, selon le gemmeur, soit une hache, soit le « hapchot ».

En effet, la longueur du manche du sarcle ne permettait pas le mouvement de

haut en bas.

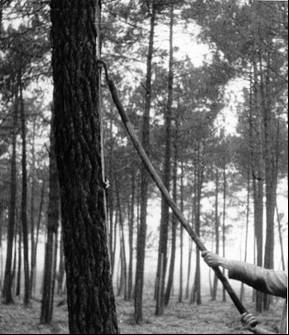

6- Ouverture du basson au hapchot (Photo.

R.Aufan)

7-

Piquage au bridon (Photo

R.Aufan)

Ailleurs,

dans les Landes, on pouvait aussi

utiliser deux autres outils de forme différente et de sens inverse (maniés du

bas vers le haut), la petite pelle (ou

palot) qui permettait aussi de nettoyer le crot (Landes -1847),

La

deuxième année sa hauteur double c’est le « doubley ».

Le pin ne peut être

« mis en œuvre » que lorsqu’il atteint

Sa hauteur dépend des outils utilisés (pitey ou rasclet) et du statut des forêts : dans les forêts usagères (La Teste et Biscarrosse) où seule la gemme appartient au propriétaire du sol, le pin étant usager, il faut la porter plus haut pour exploiter l’arbre le plus longtemps possible.

|

1864 (Samanos) 1882

(La Teste) 1911 (Ricard [9]): Année 1 : 0,55 0,65 - 2 1,30 1,35 1,15 3 2,20 2,10 1,80 4 3,10 2,85 2,50 5 4,00 3,60 - 6 - 4,35 - |

9- Gemmage au crot

avec hapchot et pitey, en 1839

(in. Comte André de Bonneval :

« Tableau pittoresque des landes du bassin d’Arcachon »)

Le

résinier utilise donc un « pitey » que Thore en 1810 décrit

ainsi : une échelle d’une seule pièce aux coches en cul de lampe de 5 à

Le

plus grand pitey que je connaisse m’a été donné par Fernand Ballion dont le père, Alexis (1864-1938), résina les

pièces de La bat du loup et des Tioules en 1911. Il mesurait, car trop long

pour être stocké dans son hangar M.Ballion en avait coupé le bout…,

10 - Résinier au pitey au début du XX° siècle

En

1825, un touriste bordelais[10]

en vacances chez Legallais[11],

qui visitait en arrière de l’établissement de bains la cabane située sur la

parcelle d’Eyrac, s’étonne de la façon dont les résiniers « se guindent –se hissent-

à chaque instant comme des écureuils…se servent admirablement de leurs pieds

nus dont ils font une espèce de pointe d’appui, tandis que la jambe enveloppe

l’échelle pour l’empêcher de glisser le

long de l’arbre »

Le pitey dont certains étaient équipés à leur sommet d’un crochet, ce qui facilitait sa stabilité fut ensuite abandonné et remplacé par un rasclet à long manche, signalé à La Teste dès 1904 par Durègne de Launaguet.

11- La

taille au rasclet (Photo. R.Aufan) 12- Evolution : du rasclet testerin au

rasclet landais (Col. R.Aufan)

Les

premiers comportaient une ou deux marches (comme pour le pitey) qui

permettaient de se hausser quelque peu le long de l’arbre pour utiliser le

hapchot. Mais le rasclet testerin ayant l’inconvénient de tordre le galip, sa

lame fut changée d’orientation afin

qu’il puisse glisser.

Certains outils pouvaient

d’ailleurs, au gré du gemmeur, être équipés, comme le bridon, d’un place bire.

Certains outils pouvaient

d’ailleurs, au gré du gemmeur, être équipés, comme le bridon, d’un place bire.

13-Rasclet

avec place-bire (Col. R.Aufan)

Tous

ces outils étaient encore utilisés il y a une trentaine d’années, cependant des

tentatives de modernisation eurent lieu, en particulier l’utilisation d’une

« rainette ». Cet instrument auquel était annexé un vaporisateur

servait, selon la méthode américaine importée après la 2° guerre mondiale, à

pratiquer une petite care sur laquelle on aspergeait de l’acide afin

d’intensifier la production de gemme. Les anciens gemmeurs locaux l’utilisèrent

très peu mais les deux systèmes coexistèrent cependant (voir plus loin)

Tous

ces outils devaient être aiguisés avec beaucoup de soin. Pendant la journée, le

gemmeur emportait avec lui, dans une petite sacoche, des pierres à aiguiser,

appelées « agresses » par les originaires du pays voisin de Born. Il

utilisait aussi une espèce de rasoir à lame courbe, dit

« coupe-fer », pour redonner plus de mordant à l’outil.

Mais

c’était surtout le soir, au retour à la cabane, qu’avait lieu l’opération

destinée à donner du fil au tranchant (le talh) des outils

On utilisait pour cela des pierres

de lest (ahile) sur lesquelles, après les avoir

mouillés, on frottait délicatement le métal, ces frottements provoquaient sur

la pierre, la formation d’une ou de plusieurs gouttières.

On utilisait pour cela des pierres

de lest (ahile) sur lesquelles, après les avoir

mouillés, on frottait délicatement le métal, ces frottements provoquaient sur

la pierre, la formation d’une ou de plusieurs gouttières.

Ces

pierres venaient de l’extérieur, en

effet, quand les bateaux testerins revenaient de Bretagne où ils avaient livré

leurs barriques de brais et goudrons, ils étaient obligés, s’ils n’avaient pas

de cargaison de retour (céréales…) de lester leurs bateaux avec des pierres

ramassées sur le rivage. Débarquées au port du « caillaou » (à l’abri

de la pointe de l’Aiguillon) ces pierres servaient à la construction des

maisons. 14-

C- La réception de la résine

Jusqu’à

l’apparition du pot, au milieu du XIX° siècle, la résine s’écoulait le long de

la care jusqu’au crot, petite fosse creusée au pied de l’arbre.

Les

descriptions en sont parfois confuses ; ainsi, en 1839, Bonneval dit

simplement que « la résine tombe dans un récipient placé au pied

de l’arbre », mais c’est ce système qui prévalait en forêt usagère de

Ailleurs il

semble que d’autres techniques furent utilisées : des pots en osier aux XV°

et XVI° siècles[12],

des auges en bois à Biscarrosse signalées par Monsieur de Caupos en 1755[13],

ou, à la même époque, des cornes de bœuf et des seaux en bois ( cités par

«

Plus tard, en

1839[15], avant

l'invention du pot en terre cuite, l'Administration des Eaux et Forêts (bien

qu’il ne s’agisse plus de la Montagne

mais des semis, cette notation est intéressante) prévoit que «si

l'adjudicataire a besoin de bois pour la confection des augets nécessaires à

l'extraction de la résine, il lui en sera délivré par l'agent forestier» .

Ces auges ou

augets n'étaient-ils que le crot tapissé de planchettes pour éviter la perte de

la résine comme l'affirme le Docteur Aparisi-Serres[16] ? Comme

le terme d'auge désigne simplement une «pièce de bois creusée»[17]

, ce peut donc être le pied de l'arbre, mais c'est aussi un récipient! Si

l'on s'en tient à la tradition, c'était un trou dont la paroi postérieure était

taillée verticalement dans le tronc de l'arbre et dont la forme générale était

celle d'un «angle dièdre», le plan antérieur étant oblique pour faciliter le

vidage à l'aide d'un outil appelé «pelle».

Pourtant en 1836,

Hector Serres utilisait le même mot d’auge pour les récipients en terre cuite

qu'il préconisait.

15- Pot, crampon et

bire (Photo. R.Aufan)

Y aurait-il eu déjà, au XVIII° siècle, dans le sud des Landes, des tentatives empiriques de rationalisation qui se seraient heurtées à la force des traditions et n'auraient pu surmonter l'archaïsme des méthodes locales ou bien les produits que l'on désirait obtenir, dans l'ancien système de gemmage, excluaient-ils, comme on le verra, l'emploi de récipients mobiles

Le pot en terre cuite vernissée fut en effet proposé en 1836 par le pharmacien dacquois Hector Serres puis mis au point par son ami Pierre Hugues qui en 1845 déposa son premier brevet.

Les pots les plus anciens

avaient un couvercle et un trou supérieur, pour passer le clou ainsi qu’un

trou opposé, parfois un bec, pour

l’écoulement de l’eau de pluie; ils étaient souvent recouverts d’un palot en

bois

16- Pot fixé par un clou supérieur

17- Pots

reconstitués antérieurs à 1860

(dune du Pilat R.Aufan)

trouvés sur

Mais le poids de la gemme rendait ce système d’accrochage très fragile, aussi en vint-on très vite au pot soutenu par un clou inférieur

D’après Dorgan[18]

en 1846, « ce système a déjà prévalu du coté de La Teste où l’on a

doublé la production »Cela ferait donc de La Teste un pays en pointe.

Pourtant dans un « rapport à la

société des propriétaires de

Cette déclaration, en contradiction avec le texte de

Dorgan me semble plus dictée par la polémique, ce qui est souvent le cas à La

Teste, que par la réalité du terrain.

Ailleurs

il y eut des difficultés à vaincre les habitudes : ainsi, au carnaval de Mont

de Marsan un pot fut-il attaché à la

queue d’un âne et les premières « résines Hugues »

n’apparaîtront qu’en 1858 sur le marché

de Dax[20]

soit 13 ans plus tard, tandis que, sur celui de Mont de Marsan, les deux types

coexisteront jusqu’en 1894 avec une différence de 12 francs sur la barrique de

Contrairement à ce qui se passait avec le gemmage au crot, où la résine coulait tout au long de l’arbre, perdant ainsi en qualité, le pot pouvait être remonté au fur et à mesure de l’allongement de la care.

Pour les pins très penchés, on utilisait un plat rond, posé sur le sol, dans lequel les gouttes de résine tombaient à la verticale.

Le pot a entraîné l’apparition du « crampon »

en zinc, dont les premiers exemplaires portaient 5 dents

pour mieux les fixer (et de la

« bire » pour les pins penchés), du

« pousse-crampon » et du « maillet de houx » (parfois de

chêne) ainsi que de la curette ou

« palinette » pour curer le pot

18- Palinette (Col.

R.Aufan)

19- Utilisation du

pousse crampon et maillet de houx

(Photo

R.Aufan)

---------------------  ---------------

---------------  ------------------------------------

------------------------------------

-------------------------------------- ----------------------------------------

----------------------------------------

20- Évolution du pousse-crampon et

plante-bire (Col. R.Aufan)

L’évolution

du « pousse crampon » va du complexe au plus simple :

A

l’origine, courbé, il est doté, sur sa face externe ou interne, de 3 pattes de

fixation pour glisser le crampon ; il n’y a donc pas besoin d’entaille

préalable. Ces pattes de fixation furent ensuite réduites à deux puis

supprimées.

Cela évitait de nettoyer l’instrument mais le pousse crampon ne servait plus qu’à faire une entaille préalable dans laquelle était, à la main, enfoncé le morceau de zinc.

Quant

à la fixation des bires (galip ou crampon droit) on utilisait pour l’entaille

un pousse-crampon droit : « le plante-bire ».

Un

autre instrument fut aussi inventé : « l’enlève pot à coulisse »

qui permettait d’aller chercher le pot installé sur les parties hautes

--------------------- -----------------------------------------------

-----------------------------------------------

21- Enlève pot (dimension

déployé : 3,30mètres Col.

R.Aufan)

22- Poches (Photo R.Aufan)

Plus récemment on essaya d’introduire des poches en

polyéthylène agrafées à la base de la care dans lesquelles la gemme s’écoulait,

un système de soufflet empêchant l’orifice supérieur de se refermer. Mais je

n’en ai vu utiliser qu’en dehors de

Dans le même temps, dans les

années soixante-dix, on expérimenta la

technique dite du « gemmage à l’acide ». Il s’agissait de vaporiser sur

la care de l’acide sulfurique diluée afin d’augmenter de près de 20% la

production de gemme et de diminuer le nombre de piques

23-  Rainette et

vaporisateur d’acide (Col. R.Aufan)

Rainette et

vaporisateur d’acide (Col. R.Aufan)

--------------------24-- ------------

------------

Le vaporisateur était équipé

d’un système de poignées actionnant deux

pattes qui, serrant la bouteille,

faisaient sortir un nuage

d’acide. Cela permettait au gemmeur de vaporiser de loin en limitant le risque.

Dans ce système, on n’entaille

plus l’aubier, la care n’est plus en

creux mais a l’aspect d’une surface plane. L’outil pour la préparer, la rainette, est donc à lame plate et

comporte, aussi, à l’opposé, un place-bire.

De même, le crampon en zinc prend une

nouvelle forme, il a un côté concave sur sa longueur ; il est alors surnommé « blieck » du nom

des vulgarisateurs du système. Les effets de cette technique, qui, selon

certains écologistes, pouvaient être négatifs

pour les oiseaux, n’ont pu être mesurés car le gemmage s’est arrêté

quelques années plus tard.

On essaya aussi des pots en matière

plastique mais je n’en ai jamais vu dans la Montagne.

D- Le transport de la gemme.

25-Escouarte en châtaigner, Landes

début XX °s.

25-Escouarte en châtaigner, Landes

début XX °s.

Lors de l’amasse, toutes les

deux à trois semaines, le pot est vidé dans une « escouarte » en bois

de châtaignier puis, plus tard, en métal (La Teste) ou en chêne- liège dans sud des Landes. Le

cerclage supérieur étant aménagé de façon à y glisser la palinette.

Elle est ensuite vidée dans un « tosse » en

pierres ou en briques, plus tard dans un « tosse » en ciment,

creusés dans le sable et recouverts d’un toit en planches.

26-Tosse en forêt usagère (Photo

R .Aufan)

Dans

les dernières années, certains fixaient leur escouarte sur une roue

de bicyclette afin d’en alléger la charge. Cet engin était appelé « la claudine ».

Le contenu était ensuite transvasé à l’aide d’une grande louche, le « cache », dans une barrique juchée sur le « bros » ou après la disparition de ces attelages, directement dans des barriques en bois, puis en métal,

disséminées dans la

forêt.

27-Barrique (Col. R.Aufan)

28-Fût métallique et claudine (Photo R.Aufan) 30

Ces

barriques en bois de

Plus

tard ce furent des barriques métalliques qui furent utilisées

--------------------- ---------------------

---------------------

31- Tosse, cache, et barrique sur

le bros (Kaufmann 1891)

E- La dernière amasse :

Après

la dernière amasse, à la

mi-automne, on raclait la gemme solidifiée sur les bords de la care

(c’est le barras) à l’aide du « barrasquit » auquel, après l’invention du crampon, on adjoindra une « curette » destinée

à le nettoyer.

34

33- Barrasquit à curette

---------

---------  --------

--------

32-

Barras récolté (Ph.R.Aufan) (Col.

R.Aufan).

Pour

récupérer le barras sur les cares les

plus hautes on pouvait aussi utiliser

le « pousse » au manche

beaucoup plus long (

En forêt usagère, les pins ne pouvaient servir

qu’à l’usage ou au gemmage, seul profit du propriétaire du sol. C’est pourquoi

ils étaient gemmés jusqu’à épuisement et pouvaient ainsi porter plusieurs cares, voire en être entièrement

ceinturés quand ils étaient « gemmés à mort ».

Alors

les « ourles », nom donné à ce qui reste de bois entre deux cares,

sont fragilisées, éclatent et s’ouvrent, donnant au pin la forme si

caractéristique du « pin bouteille »

arbre emblématique de la Montagne qui sert souvent de nichoir.

Le

gemayre (gemmeur) devait se déplacer de pin en pin. Etant donné la rapidité

avec laquelle la végétation se développait, noyant souvent les sentes, il

utilisait un « sabre à fougères » et, pour

couper

les brandes, une sorte de faux «la dalhe » ou une serpe à long

manche, le « bedouch »

35

36- Bedouch (Col. R.Aufan)

36- Bedouch (Col. R.Aufan)

38

37- Griffes (Col. R.Aufan)

37- Griffes (Col. R.Aufan)

Certains, enfin, pour s’élever le long des pins

pouvaient se faire forger des griffes qu’ils attachaient aux jambes par des

lanières.

III L’utilisation des produits résineux.

A- Les témoignages anciens

Commençons

par les textes anciens.

Au début fut Ausone[22],

professeur, poète et homme politique bordelais (477-394). Il possédait un domaine boïen, près d’un étang (Cazaux ?) et faisait

négoce de poix et de résine. Il fut le précepteur du futur St Paulin, (dit

Paulin de Nole né à Bordeaux en 354, mort évêque de Nole en Italie en 431) qui,

dans une lettre, parla des « piceos boïos », des boïens hommes de

poix, c'est-à-dire fabricants.

Poix et résine étaient aussi utilisées par les bituriges vivisques

(peuplade celtique qui, au III° siècle AC, fonda

Bordeaux - Burdigala), pour infuser le vin.[23]

En 1581, Jacques Auguste De Thou, conseiller au Parlement de Paris,

profite d’une mission à lui confiée par le Roi Henri III pour faire une

escapade touristique et gastronomique sur les bords du bassin. Dans ses

mémoires[24]

il raconte ce repas d’huîtres et parle du « rivage

de la mer bordé de pins très élevez, dont on tire la poix ou la réfine…Du temps d’Ausone on donnoit le nom de Buchs

& Bayonnois aux habitants de ces côtes ; pour lui, il les nomme tantôt

Buchs & tantôt Poissez, fans doute par rapport à la poix qu’on

tire de ces pins dont l’écorce fournit encore de nos jours à ces peuples de

quoi se chauffer et s’éclairer ». De Thou

fait ici allusion à Paulin de Nole car on a parfois traduit son expression par

« poisseux » et confond d’ailleurs les produits tirés du pin.

Par

contre, en 1616, les Lettres patentes du Roi[25]

parlant des « manans et habitants de

la juridiction de La Teste de Buch et Hâvre d’Arcasson », disent « qu’ils ne recueillent aux dittes

montaignes que les poix et résines dont ils font trafic et qu’ils peuvent

transporter (sans payer de droits) ez

lieux de Marensin, Buch, Médoc, Born, Landes ,Nérac, Bazats, Condom, Mezin

(près de Nérac), Casteljaloux, Bourriac, Gaurrec, Dax et autres lieux

circomvoisins au dit lieu de La Teste ». Ce texte prouve non seulement

l’activité de production des Montagnes de La Teste, mais aussi le négoce

important auquel se livraient les bourgeois et armateurs locaux exportant, par

La Teste, les produits résineux landais.

En

1669, Claude Perrault, médecin, architecte et frère de l’auteur des Contes,

effectua, du 9 au 12 Octobre, une visite à La Teste[26]

. Il la raconta dans son « Voyage à Bordeaux » et

précisa : « dans ces

forêts de pins, il y avait de tous temps des manufactures pour les résines de

ces arbres qui s’y en prennent et découlent comme la térébentine, le galipot,

l’encens ou qui se font par la cuisson du galipot comme la poix noire de la

résine… » Dans ce texte assez imprécis quant aux techniques, il faut

prendre le terme de manufacture au sens premier de travail fait à la main.

Lombard en 1672 est assez évasif, il

parle de « distiller » la résine, précisant que « par

le moyen du feu, la chaudière la réduit en diverses sortes de

marchandises toutes d'un prompt débit ».

Masse[27]

en 1708 est par contre plus explicite :« Quand

ils ont amassé une grande quantité de cette gomme, ils la font bouillir dans

des chaudières, ensuite de quoi elle est assez cuite, ils la font couler

avec une petite dalle dans des trous qu'ils font dans le sable pour en faire

des pains ronds d'un pied ou deux de diamètre sur dix huit à vingt

pouces de hauteur, plus ou moins selon l'idée des ouvriers. Quand elle est

séchée et dure, on la rompt par morceaux et se vend à la livre. Elle sert à

faire le brai dont on enduit les vaisseaux de mer et d'eau douce

tant pour empêcher la pourriture, boucher les trous, que pour empêcher que le

vaisseau ne sèche par l'ardeur du soleil .Cette résine sert à plusieurs autres

usages en la faisant cuire davantage. »

Quant à M. de Fenelon[28]

en 1709 il

décrit ainsi les opérations : On a le

soin de la ramasser tous les mois ou dès que le creux est plein. Aussitôt qu'on en a une quantité

raisonnable, on la fait cuire dans des chaudières de cuivre

faites exprès, pendant l'espace presque d'une journée, dès que la cuite est

faite, on verse cette matière dans un grand arbre qu'on a creusé comme une auge

et on y mêle de l'eau qu'on bat quelques temps ensemble et, le mélange étant

fait ,on fait couler cette liqueur dans des creux qu'on a eu le soin de faire

dans la terre grands ou petits selon la grosseur des pains de résine qu'on veut

faire."

Le

grand arbre creusé en auge est un « couladuy » le système est

déjà attesté à La Teste en 1623[29].

Enfin

en 1786, l’abbé Baurein[30]

écrit : « il y a dans cette partie de la forêt de pins (dans la

paroisse de Cazaux) 40 fours à résine,

12 servant à faire de la gemme, du

goudron, du brai sec, qui tous appartiennent à des gens étrangers à la

paroisse. »

Il faut se rappeler qu’à cette époque, le pot n’existait pas.

Quant au Cahier de doléances de La Teste, en 1789, il revendique

le maintien des exemptions fiscales pour le transport de « leurs gommes résineux comme térébentines, brais gras et sec,

résines jaunes et goudrons »

Tous ces produits évoqués parfois maladroitement mais dont la production est attestée localement depuis l’époque gallo-romaine doivent être reclassés en produits bruts ou produits cuits

B- Les

produits bruts

1-

La gemme au crot, le galipot et le barras.

La gemme au crot était récoltée puis utilisée

telle quelle ou bien cuite ou encore exposée au soleil. Remarquons une

différence essentielle entre le gemmage avec pot, dans lequel on récolte

surtout la résine molle

destinée à être distillée, ce qui n’advint qu’à partir du milieu du XIX°

siècle, et le gemmage antérieur, au crot. Dans ce cas, la gemme qui doit descendre jusqu'au

pied de l'arbre se solidifie en coulées blanchâtres le long de la carre dont

on la retire avec un instrument appelé barrasquit. Elle porte alors le nom,

selon sa qualité et la durée de son séjour sur l'arbre, de galipot ou de barras, appelé, au XVII° « gomme blanche ». Ailleurs, au XVIII°, on la nommera «encens blanc» (1755) ou «poix de Bourgogne».

2- La résine molle

La résine molle

récoltée dans les temps anciens sous le nom de poix blanche s'écoulait donc jusqu'au pied de l’arbre.

Ce produit très

appauvri en essence, à cause de son long séjour à l'air, était beaucoup moins

utilisée faute d'un appareillage de récolte spécifique : il s'écoulait dans un crot d’une capacité d’un

demi-litre, et servait cependant, après filtrage sur des claies de

paille et cuisson à la chaudière, à produire une térébenthine plus riche

en essence.

En 1810, le

rendement de 3.000 pins était ainsi de 8 à 10 barriques de résine molle, ce

qui, en prenant comme référence la barrique de

3

Le franc encens,

Les premiers

témoignages notariés sur ce produit remontent à 1497, il fut l'objet, à

Bordeaux, de chargements épisodiques dans la première moitié du XVI° siècle[31]. Cette

extrême rareté s'explique par son origine. Lombard la décrit très bien en 1672

: c'est le pin «arrivé à la décrépitude qui, dans la fin, ouvre son tronc

d'où il se tire encore de l'encens suave et aromatique qu'on mêle pour

augmenter celui d'Orient» et que «les droguistes recherchent avec

empressement pour en faire des voitures - des expéditions - considérables».

Une autre raison

de sa rareté tient dans le fait que les pins arrivés à décrépitude dans les

Montagnes usagères de La Teste et de Biscarrosse, les plus grandes zones de

production, étaient réservés aux habitants comme bois de chauffage. Cela

explique la faiblesse des exportations : 0, 14% du total des résineux

chargés à Bordeaux de 1493 à 1520 ou 3,4 tonnes en 27 ans.

4 La tormentine de soleil

Le produit

essentiel était donc le galipot qui était ensuite transvasé dans un « barque »

afin d'obtenir la tormentine ou térébenthine de soleil. La

description la plus ancienne du barque fut donnée en 1810 par le docteur

Thore et fut souvent reprise.

39- À

droite le puits et la cabane appartenant à M. Lalesque, à gauche, un peu plus

loin, le barque (AM Bordeaux)

39- À

droite le puits et la cabane appartenant à M. Lalesque, à gauche, un peu plus

loin, le barque (AM Bordeaux)

En 1825, le

touriste dont nous avons déjà parlé, s’arrête, au bas de l’escalier conduisant

à Notre Dame d’Arcachon, « à

côté d’un puits devant une grande caisse où l’on porte la résine. De cette

caisse, dit-il, coule naturellement à

travers le plancher, une liqueur très épaisse et très odorante qu’on appelle la

thérébentine de soleil. C’est la meilleure et la plus estimée, on la reçoit

dans de grands vases de bois de pin creusés à cet effet. » En 1848 la

« caisse » était toujours là, dans la parcelle appelée

« Bos », sur la gauche de l’allée dessinée par Léo Drouyn.

En 1829, Gustave

de Galard, dans une lithographie où la résinière est représentée de manière

idyllique, nous en a, lui aussi, donné une image fidèle et, puisque

l'Encyclopédie en parle au XVIII°

siècle dans les mêmes termes, on peut penser que la même technique était

utilisée auparavant.

40-Gustave

de Galard : le barque

40-Gustave

de Galard : le barque

Il s’agit, comme

dans l'Antiquité, d’exposer la gemme au soleil afin que s'en évapore «l'huile

essentielle ». En 1559[32] et 1576

[33]on

précise, dans des actes notariés, «tormentine

non cuite à la chaudière»

Les chargements

de cette tormentine au départ de

Bordeaux sont fréquents: même si cela

ne représente entre 1500 et 1520 que 134 tonnes, soit 5,53% du total des

résineux exportés.

Le terme de barque apparaît aussi dans les actes

notariés : en 1596[34], 1623[35] et 1657[36] , des

barques sont ainsi mentionnés dans des actes de vente en forêt de

Ces

barques étaient des réservoirs en madriers de pin de 2 à 2,5 mètres

carrés. Ils avaient un double fond : l'un, supérieur, était horizontal et

ajouré afin que le produit s'écoule entre les madriers disjoints ;

l'autre, inférieur, légèrement incliné -

Recouvert de

planches, ce réservoir était exposé en plein soleil, rempli de galipot, si bien

que, sous l'action de la chaleur, une liqueur rousse, la tormentine, se

dégageait et coulait sur le plan incliné jusqu'à une auge extérieure d'où elle

était transvasée dans des barriques entreposées ensuite chez les négociants de

Comme les techniques évoluent peu, on peut

même imaginer que les entrepôts du XVI° siècle étaient semblables à ceux des

Testerins de 1810 : des barriques stockées sur deux plans carrelés et

légèrement inclinés vers un canal central afin de récupérer la liqueur suintant

entre les douelles, la térébenthine dite alors «de Venise».

C'est ce type de magasin qui est évoqué dans la location par Guillaume Desbiey (1725-1785)

responsable en 1772 des fermes du Roi à La Teste [37], au lieu dit Lavie, à La Teste, d'une maison dont «le

chai à bois est attenant au magasin haussé pour les térébenthines»[38]

Cette tormentine,

utilisée pour la fabrication des vernis, des solvants, des cires à cacheter,

était le plus important des produits tirés du pin vif

C Les produits cuits

Mais après la

séparation du galipot et de la liqueur, restaient, au fond du barque, des

résidus. Ceux-ci, mélangés avec du barras et de la gemme non filtrée, étaient

cuits dans une chaudière, la caoudere ou caudeira, et donnaient d'autres

produits.

1 Les térébenthines cuites à la chaudière.

Il s'agit d'un

sirop doré, issu de la cuisson du galipot et de la résine molle ce qui, dans ce

dernier cas, donne une substance plus chargée en essence.

2

La rousine ou brai sec.

Appelé plus tard arcanson

ou colophane, vendu en pains de 150 à 200

livres-poids, ce

produit servait à fabriquer les vernis, peintures, papiers mais aussi à enduire

les cordes des instruments de musique, et surtout au carénage des coques de

bateaux. Cette utilisation dans le carénage explique l'importance des

expéditions de résine et rousine dans la période 1497-1520: 91,2% des exportations,

voire 94% si l'on y ajoute la «gemme en foyer» soit 2282 tonnes.

C’est

certainement ce produit qui fit l’objet du fermage[39] accordé

en 1777 par Nicolas Taffard, Conseiller à

Les fours ou les

chaudières en cuivre (caoudeyres) servent indistinctement pour cuire le brai ou

la poix ainsi aux Courpeyres en 1815 ou au Courneau en 1835.

3 Le brai clair ou résine jaune.

Il est obtenu après deux heures de cuisson suivies

d'un mélange avec de l'eau dans un tronc de chêne évidé, le couladuy[41]

, afin de l'éclaircir. Utilisé dans la savonnerie, l'encollage du papier,

on l'emploie aussi pour vernir les mâts et superstructures des  navires.

navires.

41-Gustave

de Galard 1835 (la composition est située sur les bords du basin représenté au

fond).

Un

atelier :

-à

droite le couladuy ;

-derrière

la fumée, un four à goudron ;

-plus loin le barque à tormentine ;

-contre

le pin, un résinier sur son« pitey » s’élève le long du pin pour

le gemmer.

4 L’huile de térébenthine.

Il s’agit de la liqueur rousse obtenue

dans les barques, seul système attesté en Buch, en particulier par Rostan,

qu'on peut qualifier de procédé de distillation naturel, la chaleur solaire

permettant de séparer du galipot une térébenthine plus pure qui

s'écoule par le bas.

Pourtant les alambics

de distillation pour obtenir l’essence de térébenthine existent depuis déjà

longtemps : dès 1709 en effet

Cette huile

figure encore en tant que telle dans les comptes d'exportation pour l'année

1717 à destination de l'Angleterre, de

Il y avait donc au XVIII° siècle distillation

en alambic, c'est ce qu'atteste d'ailleurs l'abbé Desbiey qui distingue la térébenthine au soleil,

la térébenthine à la chaudière au feu ordinaire, l'essence grasse

qu'on recueille sans alambic en faisant cuire la résine molle et enfin l'essence

de térébenthine distillée à l'alambic.

42-(Il

s’agit vraisemblablement du Hourn Somart ou de Labat de Ninot )

42-(Il

s’agit vraisemblablement du Hourn Somart ou de Labat de Ninot )

Mais ces techniques ne sont pas

encore utilisées à La Teste ce que,

après l’abbé Baurein en 1786, confirme Thore. Il précise en effet que la

térébenthine de soleil n'est obtenue qu'à La Teste et dans ses environs où il

n'y a pas d'atelier de distillation. D’ailleurs même après la création des

distilleries, on continuera, comme l’attestent, vers 1850, les dessins de Léo

Drouyn, d’y faire de la térébenthine de soleil.

Il y a donc eu, pendant toute la

première moitié du XIX° siècle, coexistence entre les ateliers

« urbains », les distilleries et fabriques

du bourg, et les ateliers forestiers, les premiers

prenant le dessus avec l’apparition des « machines à vapeur » dont la

première est autorisée en 1864.[43]

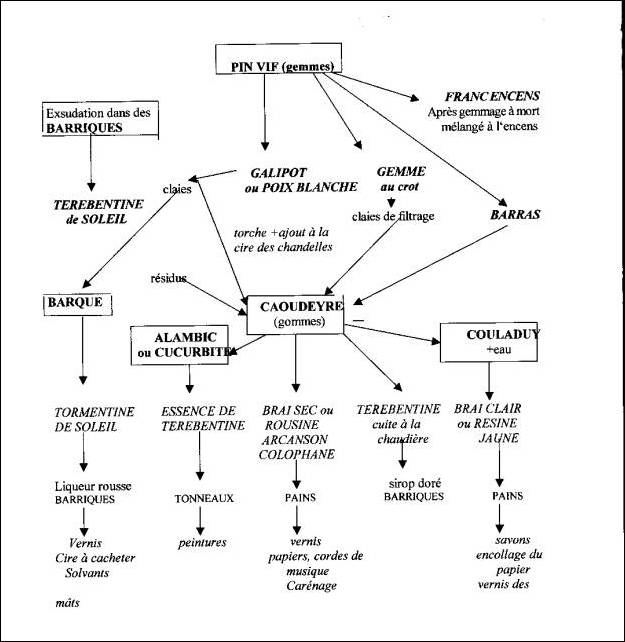

D- Tableau

des produits tirés du pin vif-43-

----------------------------- ----------

----------

Tableau des produits tirés du pin vif et de leur utilisation (R.Aufan)

Le

tableau ci-dessus reprend les différentes techniques qui étaient donc utilisées

aux XVIII° par les « arrousineys »,

fabricants de rousine et de produits cuits dont la traduction française a donné

improprement le mot « résinier » alors que, on l’a vu, celui-ci

aurait dû garder le nom de gemmeur.

Mais

une autre catégorie de produits étaient obtenus à partir du pin mort, ce sont

les pègles, poix noire, brays gras et goudrons.

IV

Les produits résineux tirés du pin mort

Depuis l’Antiquité,

certaines parties des pins, une fois abattus, ont toujours été utilisées pour

fabriquer des produits appelés ici poix, pègle ou goudron de caillou, ailleurs

goudron subtil ou coulant.

A- Les techniques de fabrication

1-

Les témoignages anciens

Comme précédemment, même si, en ce qui concerne les

utilisations, il mélange un peu les produits, Claude Masse, en

Ce texte décrit un four à goudron tel que, d’après l’auteur, ils furent introduits en 1660 par des suédois. Mais cette description pourrait très bien convenir pour les fours traditionnels utilisés depuis très longtemps dans la montagne de La Teste ce que Masse semble ignorer puisqu’il dit qu’avant cette date on tirait le goudron des Pays du Nord.

2-Fours suédois ou hourns

traditionnels ?

Il

est exact que le premier four « suédois » ou « hourn de

gaze » fut construit en 1663, sous la direction du sieur Lombard, dans la

forêt de La Teste, sur une parcelle appartenant à Monsieur de Caupos appelée

« Sanglarin » près de la pièce des « Deux Hourns ».

L’emplacement de ce four, que Lombard a décrit en 1672, a été retrouvé mais l’installation n’existe

apparemment plus.

Il s’agissait d’ «un bassin en

forme de pain de sucre renversé ayant en sa superficie quatre toises de

diamètre et une toise et demie de profondeur», duquel partait «un canal pour conduire le goldron dans le

réceptacle». Dans cette cavité fut disposée la valeur de «vingt charretées de bois de pin mort et du

plus sec...réduit en billes de trois pieds de long» autour d'une «grande perche toute droite en forme de

bourdon ». Ce bassin était «pavé

de carreaux ou parement de brique cimenté avec de la chaux, terre grasse et

bien jointoyée». Une fois rempli, il fut recouvert de gazon puis le feu y

fut mis «tout ainsi qu'à une

charbonnière». «Pendant trois jours

et deux nuits le bois s'est consommé à écouler la matière» et «le premier essai a rempli 12 barils de

goldron bien coulant».

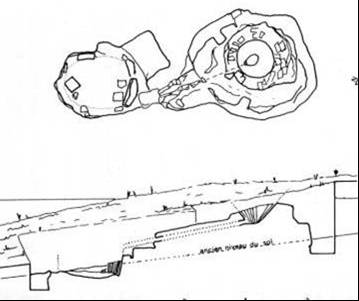

44-Hourn de gaze, méthode suédoise, dessin de

Desbiey (XVIII siècle)[44]

Comme je l’ai montré dans l’ « Histoire des

produits résineux landais »[45]

les auteurs régionaux qui ont suivi, ont tous, peu ou prou, repris le même type

de description : le bordelais Monsieur de Fenelon en 1709, le Commissaire

des classes de

On

produisait pourtant du goudron dans la forêt de La Teste à preuve la toponymie :

le nom de Hourn Peyran apparaît dans un acte notarié en 1500 ( il est possible que ce four soit celui que nous

avons retrouvé sur le flanc ouest de la dune du Pilat), Les Deux Hourns en 1521[47],

le Hourn Laures en 1639, le Forn Somard (près des Abatilles) en 1559[48]

, à preuve aussi les ventes de parcelles comportant des fours ou encore les

pièces de monnaie que j’ai retrouvées à l’emplacement de certaines fouilles

(1641 à 1650 à Mouréou, 1558 à 1650 au Pilat)

Mais

la forêt étant usagère, les « ayant-pins » ne disposaient pas, sauf

en cas d’incendie ou d’ouragan, de beaucoup de bois pour fabriquer du goudron. C’est ainsi qu’après l’ouragan du 11 Frimaire An X (2

décembre 1801) [49]

qui abattit 1270 pins dans ses parcelles des Estageots et des Montauzeys,

Taffard de

C’est pourquoi cette technique fut, comme l’écrivit Desbiey en 1776, abandonnée dans les forêts usagères de La Teste et de Biscarrosse, où subsistèrent longtemps des goudronnières dont la capacité, constatée par le suédois Elia Alh en 1666 était « faible et médiocre » ce que confirmait Desbiey en 1776 disant que les fours de La Teste, dans lesquels on fabrique du goudron sont « trop resserrés » et sont « naturellement destinés à l’extraction de la poix ou pègle dans la langue du pays ». Cette pègle, de moins bonne qualité, était d’ailleurs entre 1757 et 1779[50] vendue au 2/3 du prix du goudron

N’ont donc fonctionné localement du XVI°

au XIX° siècle que des "hourns traditionnels" destinés surtout

à brûler les résidus du gemmage pour obtenir des poix, pègles, goudrons de

caillou (terme créé en 1810 à cause de l’utilisation de la pierre comme matériau

de construction) et bray gras même si, d’après le rapport Lombard, une dizaine

de fours « suédois » furent construits entre 1663 et 1672 aux

lieux-dits Sanglarine, Nottes, Batsegrètte, Boy, Labat de Quité, Menoy,

Galouneys et Taulette. Mais ces constructions furent éphémères puisqu’en 1686,

sur tous les fours en activité au temps de

Cependant il est fort probable que certains d’entre eux

furent réutilisés ou que de nouveaux furent construits quand la quantité de bois utilisable fut importante, ainsi la perte de

Certains

continueront à être utilisés pour la

fabrication du charbon de bois comme, on le verra, celui de Sanglarine en 1844.

3-Les techniques au XVIII° siècle

Le tableau ci- dessous

explique les deux techniques utilisées dans la région landaise au XVIII°

----------------------------------- ---------------------------

---------------------------

Ces mamelons étaient en

pierre, garluche le plus souvent, grès

fossilisé constitué de sable et d’oxyde de fer, avec

parfois des pierres de lest apportées par les bateaux, (comme au Pilat). Ils

avaient, dans la partie supérieure, un foyer creusé en entonnoir dans lequel

étaient disposées les bûchettes. En partait

une canalisation interne qui, à ciel ouvert, se dirigeait ensuite vers un

réceptacle extérieur.

Celui du Pyla avait, sur le

côté est, un conduit qui devait servir à l’allumage puis à l’oxygénation du

foyer. Sur les autres fours le conduit était remplacé par des orifices latéraux

beaucoup plu petits.

50-

« Le Pilat : conduit d’ d’allumage et d’oxygénation »

(R.Aufan 1981)

Certains de ces fours

étaient, à l’ouest, protégés des

vents dominants par un mur

------

------ -----

-----

51- Mur ouest du four de Baillon) 52-Louche (Le Pilat ; collection R.Aufan) 53- La cuve de

combustion du hourn du « Becquet» La Teste de Buch

(-photos R.Aufan 1977

Le foyer, après remplissage, le canal et le réceptacle

étaient recouverts d'un mélange d'argile et de débris de tuiles puis découverts après la

cuite.

Une

fois le goudron du réceptacle vidé à l’aide d’une louche et le foyer nettoyé du charbon de bois résiduel, les voûtes étaient, après remplissage, reconstruites

pour la cuite

54-Mamelon de charbon de bois en arrière du four du Pilat.

54-Mamelon de charbon de bois en arrière du four du Pilat.

(Photo. R.Aufan 1981)

Le

charbon de bois était ensuite répandu dans les environs du four (Mouréou,

Baillions, Batlongue-les Nègues) ou stocké (Pilat) autour de

l’installation

55-L’étanchéité du réceptacle de Baillons

maintenue

après plusieurs siècles (photo R.Aufan

1978)

L’intérieur

du foyer était tapissé de briquettes ou de carreaux

de

terre cuite jointoyés à l’argile. Celle-ci pouvait venir des

braous

les plus proches ou, pour les sites voisins des

côtes,

des

couches d’argile,

actuellement recouvertes, qui

affleuraient

à l’époque, le niveau de la mer étant plus bas.

Ces

opérations longues et complexes faisaient que la production restait artisanale et domestique.

---

--

--

56-Hourn traditionnel de “Mouréou” LaTeste1980 (Photo R.Aufan)

57-Plan et coupe (J.Seigne)

Dans ces installations le réceptacle est toujours

désaxé par rapport au four. Il faut en effet veiller à ce que, dans la partie

enterrée du canal d’évacuation, le

goudron reste toujours bien « coulant ». On y passe pour cela une tige de fer rougie au feu à laquelle on

imprime un mouvement de va et vient ; pour effectuer ces manœuvres, il

faut donc un espace, dans l’axe du four.

Quant

à la canalisation, elle est constituée de tuiles renversées ou bien elle est

creusée dans une assise de pierre et, pour pouvoir effectuer le débouchage, la

partie la plus proche du four est découverte.

Outre

les sites que j’ai fouillés (Le Becquet qui existait déjà en 1775, Mouréou, Le

Pilat- Hourn Peyran, Baillons, le Jaougut), j’ai pu en repérer d’autres (Le

Brana, Laouga[54],

Batlongue) tandis que la toponymie (Le Hourn Laurès) ou les archives indiquent

d’autres parcelles (Courdeys de haut, Petnau, Les Estageots, Les Courpeyres,

les Montauzeys).

Pour

avoir une idée plus précise de la taille de ces installations, j’ai reproduit

ici la synthèse des mesures obtenues (en mètres) lors des

fouilles effectuées en forêt de La Teste ou de Biscarrosse (Vincent) qui à

l’époque n’en faisaient qu’une.

---------------------------58- ------------------------

------------------------

B- L’utilisation des produits[55]

Sans prêter foi aux rêves de

Phéniciens venus sur nos rivages chercher poix et résine, ni aux étymologies

qui tentent de relier Arcachon, pays de l'Arcanson ou colophane, avec la ville

ionienne de Colophoon qui est à l'origine de ce mot (alors que le lien entre

Arquasson et cass-anus évoquant la chênaie-pineraie ancienne est plus

vraisemblable), on a, on l’a vu, depuis les boïens, toujours fabriqué et

utilisé chez nous ces poix-goudrons.

1

L'étanchéité.

La poix enduisait, il y a peu, en Pays de Buch, les bâtiments, cabanes, chais,

hangars construits avec le bois de la Forêt Usagère, protégeant ainsi le

matériau de l'humidité, comme c'était le cas dans l'Antiquité et comme ce le

fut aussi dans toute l'Europe médiévale.

Ces produits résineux

avaient aussi servi à l'étanchéité des

récipients, amphores, outres en cuir, tonneaux de bois .Cette utilisation s'est

perpétuée jusqu'à nos jours puisqu'en 1917, à Beliet, c'est la poix noire, goudron

issu de la combustion du pin mort, qui est achetée pour servir au «colmatage des fûts de bière »[56] .On

trouvait déjà cette tradition dans l’Antiquité ainsi qu’au Moyen Age puisque au

XIIIe siècle, le «Livre des Métiers» nous apprend qu'on ajoutait,

pour «efforcer la bière…, baye, piment et pois résine». On pourrait

encore citer le revêtement interne des gourdes en cuir du Pays Basque, enduit

résineux qui donnait un goût au vin tout en assurant l'étanchéité de

l'enveloppe.

2 La pharmacopée

Les usages médicaux très fréquents de la poix dans

l’Antiquité (épilation, dermatologie, ulcérations, maladies respiratoires et

nerveuses…) se sont perpétués : au XV° siècle, Ambroise Paré utilise des

emplâtres constitués de poix liquide et de poix noire, et plus près de nous, en

1880, l'Officine, Répertoire Général de la Pharmacie Pratique, préconise les

goudrons végétaux de Norvège ou des Landes pour les gales, lèpres, psoriasis,

porrigos, furoncles, catarrhes vésicaux, gastrites et phtisies pulmonaires.

Un peu plus tôt, le docteur Lalesque[57]

préférait aux appareils britanniques « propres à faciliter les émanations

goudronneuses» appelés «boîtes à goudron ou goudronnières», les

cures libres dans les pins d'Arcachon, station climatique et médicale réputée

pour soigner, grâce aux «senteurs balsamiques et térébenthinées», les

scrofuleux, les tuberculeux et les nerveux .

Les vieux résiniers nous ont enfin confié l'action

bénéfique de la poix pour cicatriser les plaies occasionnées aux mules par

leurs colliers, tandis que d’autres se souvenaient de son utilisation pour

extraire les échardes de leurs pieds souvent nus et de son effet bienfaisant

contre les rhumatismes.

D'ailleurs, l'officine Durvaut, manuel de

pharmacopée, préconise toujours à notre époque le goudron de pin purifié pour

les sécrétions bronchiques sous forme de capsules, pilules ou sirops de

goudron. Elle mentionne encore les goudronnières anglaises, le recommandant

aussi en applications externes contre l'eczéma sec, la séborrhée du cuir

chevelu et le psoriasis, ou bien dans les affections des voies urinaires. Quant

aux vétérinaires, il leur est toujours conseillé d'utiliser contre les

affections de la peau et les parasites le liquide « fluide, brun et

empyreumatique» qui, après la distillation per descensum, surnage

au-dessus du goudron.

La poix-goudron fut donc bien un «remède-miracle» de

l'Antiquité jusqu'à nos jours !

3 La construction navale

Il en est de même pour ce qui concerne la

construction navale où les goudrons, poix et brays gras ont été de tout temps

indispensables jusqu'à ce que les coques métalliques, puis plastiques, et les

produits chimiques, ne viennent les supplanter.

Bray épais coulé à chaud pour boucher tous les

intervalles entre les pièces de bois, à l'intérieur de la carène, pour assurer,

outre le collage, l'étanchéité de l'ensemble ; utilisation par les

« calfats » d'étoupe goudronnée pour garnir les joints et interstices

des bordages de la coque ; ou, une fois les bateaux terminés, enduit de la coque extérieure de

goudron végétal fin tant chez les Grecs

que chez les Romains,

En

Buch, cela nous fait penser à la «pinasse»,« noire du colta d'autrefois

» que célébrait le poète testerin Gilbert Sore[58],

à ce« pinus », comme auraient dit ses lointains maîtres Virgile et

Horace , lui aussi « coltaré » comme tout ce qui était en contact avec l'eau.

Remarquons au passage que si Gilbert Sore précise « colta d'autrefois », c'est

qu'il pense bien au goudron végétal et non au coltar-coaltar, de l'anglais

coal, goudron de houille, apparu au XIX° siècle. C’est en effet en 1845 qu’ouvre à Bouliac près de Bordeaux, la première

usine de « goudron de houille »

Ces coques coltarées, brayées, comme on disait à

Bordeaux au XVI° siècle, devaient être

régulièrement raclées et les anciens récupéraient d'ailleurs ce vieux goudron

pour, le réduire en une poudre qui servait encore à résorber les abcès.

Mais les coques n'étaient pas les seules à recevoir

la bienfaisante poix, voiles et cordages aussi en étaient imprégnés, c’est

d’ailleurs pour alimenter la corderie royale de Rochefort, qu’on tenta, on l’a

dit, en 1663, d’introduire, sans succès, dans la forêt usagère la technique

suédoise du hourn de gaze, qui se développa en Born et Marensin dans des forêts

non usagères où le bois était abondant.

Les cordages, après avoir été desséchés dans une

étuve, y étaient goudronnés par immersion dans une chaudière en cuivre rempli

de goudron chaud puis placés sur un égouttoir. Si leur résistance aux tractions

était moins forte que celle des cordages « blancs », elle était plus

grande pour ceux qui devaient passer de l’eau au sec.[59]

Cette activité de construction navale qui était localement très ancienne fut

florissante au XVIII° siècle, comme en témoignent les deux tableaux ci-dessus,

l’un concernant le nombre de bâtiments du quartier de La Teste[60],

l’autre les professionnels utilisant ces produits.

----- -----

----- ----

----

59- Bâtiments du quartier de La Teste

1719-1791 60- Professionnels de la construction navale

(1725 – 1813)

On constate une forte proportion de petits

bâtiments, chaloupes non pontées de 10 à

On constate aussi que sur ces 74 années où furent

construits 198 bâtiments,

20 se passent sans aucune construction, 23 avec une

seule et que les années 1760 et 1763 connurent 10 lancements. La moyenne des

années restantes s’établit donc à 6 par an, ce qui est peu, pour occuper tous

les professionnels de la construction navale.

Les bateaux testerins avaient, en effet, une durée

de vie importante, et quand ils ne cabotaient plus (2 à 3 voyages par an) ils

étaient à la pêche. L’entretien de ces flottilles était donc important d’autant

qu’il faut y ajouter les bateaux non immatriculés, le traitement des cabanes et

de tous les édifices en bois des paroisses riveraines.

En 1725 le commissaire

Rostan signalait 800 pinasses construites à clin, système dans lequel les

bordages se recouvrent l’un l’autre, servant pour la pêche à l’intérieur du

bassin, qu’il fallait aussi « brayer », auxquelles il ajoutait 13

barques de 12 à 20 tonneaux et 13 chaloupes pour la pêche en mer. Accrue par

l’abondance de bois due à l’incendie de 1716, la production de brays, poix et

goudron devait alors avoir assez de débouchés entre le bassin et Bordeaux et

les autres ports.

4-Importance économique.

Les produits résineux n’étaient pas consommés que

sur place, ils étaient exportés soit directement par le port de La Teste (qui

commercialisait aussi les produits venus du nord des Landes) soit par Bordeaux[61]

61-

61-

● Cabotage testerin de février à Décembre

1780

(2)

nombre d’escales

□

Cabotage testerin entre 1780 et

1817

1- nombre d’escales

Le port comptait alors une trentaine de négociants

au lieu de 3 au début du siècle et des

armements eux aussi en augmentation (42 de plus de 8 tonneaux entre 1771

et 1791 contre 12 entre 1712 et 1729.

Comme on le voit sur cette carte,[62]

les exportations vers

62-Les exportations de résineux à partir du port de La Teste à la fin

du XVIII° (R.Aufan)

La forêt générait

donc une grande activité comme en témoigne cette dernière statistique

concernant la période révolutionnaire[63] :

1780/89

1796

Résiniers et charbonniers 35 95

Charpentiers de navire 4 8

Cordiers

2 4

5- L’importance de la production au XVIII° siècle

Que produisait

Au XVIII° siècle, une seule source est détaillée,

-la déclaration des « propriétaires » de

1751 à propos de l’affaire des fenêtres[65],

qui indique une production de 1500 milliers, soit 15000 quintaux

Etant

donné qu’à cette époque 40 pins sont nécessaires, en moyenne, pour obtenir un

quintal de résine,( chiffres avancés par Villers en 1778[66])

cela donnerait une estimation de 600000 pins exploités

On

voit à ce seul exemple combien il est difficile de se faire une idée car en

extrapolant, d’après le nombre de tiges à l’hectare soit environ 143, cela nous

donnerait, pour un massif qui, avant le grand incendie de 1716 représentait

près de

Cela

paraît logique car il n’y a plus que la partie testerine , l’incendie ayant « coupé les deux montagnes »[67]

Pourtant, les calculs effectués d’après leurs dires (une

fenêtre de

Cet exemple montre bien la difficulté qu’il y a pour

estimer la superficie du massif er donc sa production

C- L’évolution de la production aux XIX° et XX° siècles

1- Les ateliers testerins.

Il y a eu, on l’a dit, pendant toute la première

moitié du XIX° siècle, coexistence entre les ateliers « urbains »,

les distilleries et fabriques du bourg et les ateliers forestiers, les premiers

prenant le dessus avec l’apparition des « machines à vapeur » dont la

première est autorisée en 1864.

L’évolution de la construction navale (fer puis de

nos jours plastique) , l’apparition des produits chimiques (première entreprise

fabriquant du goudron de houille à Bouliac en 1845[69],

première fabrication de coaltar d’origine pétrolière en 1855 à Cenon)[70],

la mise au point de nouveaux produits pour assurer l’étanchéité, y compris dans

la construction en bois traditionnelle, ont donné un coup fatal aux productions

traditionnelles même si, on l’a vu, quelques ateliers artisanaux se maintinrent

assez longtemps en forêt.

Si l’activité fut encore importante durant tout le

XIX° siècle, elle se déplaça de la forêt vers le bourg où les ateliers de

distillation s’installèrent.

Le

premier « atelier de

distillation » testerin, qui fut aussi le premier dans la région,

apparaît vers 1810, aux Pigues, (entre les rues Gaston de Foix et Henri

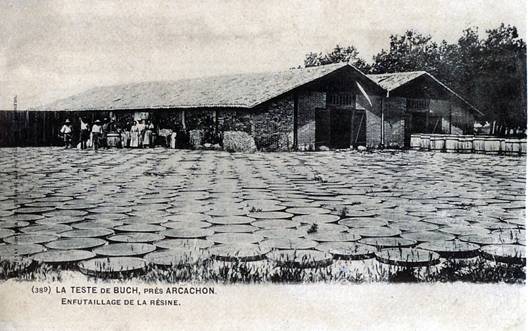

Dheurle). Il est créé par Lesca fils

aîné qui avait déjà, en 1808, lors des adjudications effectuées par

63-Colophane en plateau exposée,

au soleil pour la décolorer vers 1946. Contrairement

à la légende, il s’agit bien de l’ensoleillement des plateaux de

colophane, « l’enfutaillage » est à l’arrière- plan, à droite.[72]

Son

atelier ne fut officialisé qu’en 1817, le 22 Février, par

une ordonnance royale car au début il n’avait pas respecté le décret sur les

installations classées : le décret date en effet du 15 Octobre 1810, en

Novembre 1811 on y a ajouté les distilleries d’huile de térébenthine et tout cela

a été repris dans une ordonnance de 1815.

Suivront en 1821 la distillerie

d’huile de térébenthine de Bayle et Duha

(au Baou, à l’ouest de l’église), celle de Dejean en 1824 (à l’angle de la

route de Bordeaux et de la craste d’Arriet)[73],

de Dumora en 1825, (au Cousseau, près de la craste d’Arriet,) et de Castera en

1826 (au lieu-dit Péllèle où il est propriétaire entre les rues Lhermitte et

Pasteur).

Ces

ateliers « distillaient » donc la résine mais il n’y a pas de

description des installations

On sait que Castera possède un « alambic à essence de térébenthine », et que son entreprise et celles de Dejean et Dumora comportent toutes des « fours à goudron »

En 1826 ces ateliers traitaient chacun 1265 tonnes

de résine molle et de barras et exportaient vers la Bretagne leurs résine

cuite, essence de térébentine et brays gras.

Plus tard d’autres industriels recevront des

autorisations, reprenant souvent les ateliers existants : Conseil en 1863,

Lestout en 1864 au Haou (il brûlera en 1889), Moureau (reprenant en I865 celui

de Duha), la coopérative (en 1897 sur l’emplacement de l’atelier Dejean démoli

en 1882), Boisot (en 1921 près de la gare).

Outre les résines issues de la forêt usagère, ces

établissements traitaient aussi celles qui venaient des forêts privées . C’est

ainsi que les résines des forêts Lesca, sur la presqu’île, traversaient au

début du siècle, le bassin en bac à voile pour être ensuite déchargées sur le

port de La Teste eafin de rejoindre rejoindre la distillerie située chemin

latéral (rue André Lesca actuelle).

64- Photo

Gaby Bessières (collection « mémoire en Marensin »

2- A quoi

servaient les produits résineux au XIX° siècle ?

La réponse la plus complète que j’ai trouvée est

contenue dans une « Enquête du

Ministère de la guerre sur la reprise et le développement de la

vie industrielle dans la région landaise »[74].

Rédigée en 1917, elle donnait une liste très détaillée de l’utilisation des

produits résineux :

Essence de térébenthine

-vernis, couleurs, peintures, cires,

encaustiques, mastics, cuirs, graissage des étoffes -médecine

(hémorragies, rhumatismes, gouttes, coliques hépatiques, calculs, névralgie

biliaires, ténia)

-art vétérinaire

Colophanes et brais :

-frottement des crins d’archet des violons

-encollage des papiers

-savons

-encres d’imprimerie, noir de fumée

-lutte contre les gelées (en les faisant

brûler)

Huile de résine pyrogénée

-graisse végétale

-revêtement des tonneaux de bière pour

empêcher la fermentation

-injection des bois

-encres d’imprimerie et peintures

Résine jaune

-torches et chandelles

-collage des papiers

-soudure des métaux étamés

Pâte de térébenthine et

galipot

-vernis et cires à cacheter

-ocres lithographiques

-pharmacie (emplâtres)

-marine (peintures)

Brais noirs, brays gras et goudrons

-cordages

-coques et bois

-papiers et cartons « cirés »

Produits issus de mélange

-mastic de fontainier (colophane+graisse+brique pilée)

-mastic de greffage (colophane+poix+suif+ocre en

poudre)

-cire à cacheter les bouteilles (colophane+poix+cire)

-luter les récipients en bois (résine jaune+poix noire+suif)

La dernière distillerie à se maintenir fut

65-La

coopérative des résineux de La Teste en

1954 (AM LT)

Sa

cheminée fume à droite de l’avenue du

Général de Gaulle ; en arrière les tas de planches de la scierie Boisot.

Les deux

productions de

La première était utilisée comme solvant pour les

peintures, vernis, encaustiques et cirage et on l’employait aussi dans

l’industrie chimique

(terpines, huiles de pin, camphre…) ; quant aux

colophanes elles étaient destinées aux savonneries, aux colles de papeterie,

aux peintures, vernis, cires et poix.

4-

Production et revenus des intervenants.

a –les propriétaires, usagers ayant pins.

Pour

les périodes anciennes, il faut distinguer

l’ayant-pins qui travaille sa propre parcelle dont le genre de vie est

assez proche de celui du résinier, et le bourgeois, souvent négociant, qui

possède la parcelle et la fait travailler par un fermier. D’après les archives

cela semble le cas le plus fréquent et de toutes façons c’est cette catégorie

qui se manifeste la plupart du temps et mène les autres.

Au

XVII° la seule indication est contenue dans une supplique des habitants de Gujan qui se plaignent, le 3

mars 1639,[75]

du montant de la taille par rapport à ce que payent les testerins alors que

certains marchands de La teste (Caupos,Taffard) achètent les biens des gujanais

et monopolisent production et négoce. Ils disent, dans un autre document non daté, « on tient que le seul Caupos a 80 milliers de résine de

revenu » ce qui, en tenant compte des prix pratiqués à Dax en 1631 (

En

1751, on a vu que les propriétaires disaient, que la forêt produisait 1500

milliers de résine ce qui, au prix de

Quant aux goudrons et autres pègles

et brays gras, leur part est infime car les pins morts qui restent aux

« ayant-pins » ne peuvent être que des pins abattus par les tempêtes

(chablis) ou les pins incendiés. Dans tous les autres cas ils sont usagers.

C’est pourquoi, si la fabrication des poix, pègle et goudron de caillou,

utilisant les résidus du gemmage, était courante et vraisemblablement laissée,

quand il y en avait, au

résinier-fermier, (bien qu’aucun texte ne le confirme), celle des goudrons

coulants ne devait être active que dans des périodes limitées ; ce fut le

cas après l’incendie de 1716, ce dut être aussi le cas après l’ouragan de 1802

qui abattit 5039 pins[78]à

la suite duquel, Taffard de

Les difficultés quant aux estimations

concernant ces périodes, outre l’absence de comptes individuels, c’est

l’impossibilité de connaître, on l’a vu, la superficie de la forêt et le

nombre de propriétaires,

C’est

aussi le fait qu’on ne sait pas toujours

si les montants avancés sont des montants bruts ou des montants nets

part du résinier et gemayre déduites.

Nous possédons aussi la déclaration

de Fleury Aîné, faite en 1791[79]

pour le calcul de son imposition foncière. Il déclare environ

Mais,

la valeur de la monnaie ayant déjà chuté en ces premières années de la

Révolution, c’est la comparaison avec les salaires perçus pendant cette

période qui permet d’avoir une idée de

ce que cela représente : la même année, un ouvrier employé sur les semis

de Brémontier touche 24 sols (

Pour

le XIX° siècle un premier document

intéressant, mais à prendre cependant avec précautions car en matière fiscale

le contribuable a, de tous temps, tendance à minorer, est la protestation

contre les taxes foncières faite en 1814, le 14 mai, par le Conseil Municipal.

Elle détaille en effet les frais incombant aux propriétaires à

savoir :

1 cabane pour

le résinier (moyenne de 5 à 6 enfants)

………… 500

1 atelier pour

stocker la production…………………………….. .

100

1 four pour

cuire la résine……………………………………….. 120

1 puits

nécessaire au résinier et pour cuire la résine…………… 500

soit un total de 1220 francs

pour ces quatre objets qui peuvent durer 20 ans

Sur une production par an de 4 milliers de

résine, à 45 francs le millier, cela donne sur 20 ans un revenu de 2380

(3600-1220) soit 119 F/an.

A déduire

Le louage

d’une grande chaudière pour cuire la résine (

Le transport

depuis la forêt chez le propriétaire..…………………… 30

Le pesage pour

l’octroi (1 F/millier)………………………………….

4

soit 46 francs par millier (

Ce

qui, d’après ces conseillers, souvent propriétaires, laissait un revenu

net de

Si

l’on admet une stabilité du franc germinal au long du XIX° siècle, cela

donnerait 56,20 euros. Pour produire ces 4 milliers il aurait fallu, en

extrapolant d’après les chiffres

précédents, dans les 4000 pins soit un peu moins de

Un autre calcul est possible à

partir des chiffres de revenus (1681,33 francs) donnés en 1823 pour les

Nous savons d’autre part qu’en

1836/37 la parcelle de Binette, dans

En 1850, le revenu moyen

imposable à l’hectare est estimé à 6 francs (4,61 euros) en forêt usagère[84]

et la même année Bertrand Daisson, propriétaire à Labat du Porge (

Pourtant en 1860 où la barrique

vaut 66 francs, un autre document donne un revenu net de 52,50 francs par

hectare pour le propriétaire,(6,88 euros) ce qui, avec une densité de 150 pins

par hectare, correspond à 3000 pins gemmés.

En

1862, le « rapport des propriétaires

à

Le rapport estimant la superficie à

La guerre de sécession a en effet commencé aux Etats-Unis d’Amérique

tarissant du même coup les exportations de produits résineux que faisaient les états du sud, si bien que la barrique montera en 1864 jusqu’à 242 francs pour retomber ensuite très vite (45 francs en 1869), tandis que le quintal de produits sec se négociera alors entre 6 et 7 francs.

Ces

sondages montrent que la résine rapporte

mais que les revenus fluctuent selon les

années car les cours sont très variables. D’autre part cela dépend aussi du

rendement obtenu qui ne doit pas être uniforme : le nombre de pins gemmés,

la façon plus ou moins intensive de le faire doit varier selon les parcelles.

Enfin, il faut rappeler que la monnaie est, jusqu’au Franc germinal, souvent

dévaluée.[85]

Un

autre aspect à envisager c’est la valeur du capital forestier. L’examen d’actes

notariés portant sur l’année 1846 donne les résultats suivants :

66-

Si

la valeur du terrain en forêt usagère

est faible, c’est que les pins n’appartiennent pas au

« propriétaire » qui ne peut

en retirer que les revenus du gemmage.

Par contre quand il s’agit de parcelles situées dans

b- Les

« gemmeurs ».

-Leurs revenus

Que

sait-on par contre du revenu des

arousineys ? Peu de choses pour les périodes anciennes où le

produit sortant de la forêt était la rousine cuite dans une chaudière.

Les 46 gemmeurs testerins représentaient, en

1746, 12,77 % des chefs de famille présents pour ratifier la nouvelle

transaction. Même s’ils n’étaient plus que 35 dans la période 1780/89, ils représentaient encore 16,9 % des

métiers masculins et leur nombre monta à 103 en 1796, dont 8 résinières.

Ils

étaient pour la plupart liés aux propriétaires, souvent négociants,

par des contrats de fermage. Ainsi en 1755 Jean Baptiste Peyjehan donne à ferme

à Jean Taffard dit Lahillone, la pièce de

Ces

contrats prévoient parfois l’obligation

de se fournir en « bleds »

chez ce même propriétaire. C’est le cas en 1777[87]

de Bernard Dessans devant, pour les pièces des Péchious et des Taulette, à

Nicolas Taffard, Conseiller en

Autre

contrat, celui qui lie le même Nicolas Taffard à Jean Senturenne pour les

pièces de Chicoy Bougès, Broustics et Monscitrans[89],

affermées pendant 5 ans pour la somme de

Plus

tard, en 1844[90],

Joseph Desgons afferme, pour 9 ans, ses pièces des Deux Hourns et Braouet avec « cabanes, barques, fours,

chaudières puits et autres » aux conditions suivantes :

-« ils cultiveront et

soigneront en bons ménagers et père de famille »

-ils

livreront au I° janvier,

-deux

paires de bécasses par an à la Saint Martin.

Il

est noté que le four des Deux Hourns fait partie du bail, à charge pour les preneurs de le tenir en bon état de

réparation locative et de fournir en Juillet

8 stères de charbon de bois en provenant soit en nature soit en argent au choix de Desgons.

Comme

un four traditionnel n’aurait pu fournir de telles quantités de charbon de

bois, il s’agit donc toujours du four de type suédois construit à Sanglarine en

1663 !

En

outre il se réserve le droit de faire payer tout individu qui puisera de l’eau

au puits des Deux Hourns.

Le

fait de donner des paires de bécasses se retrouve souvent, les bourgeois se

comportant ainsi comme l’ancien Captal…et, quand les pièces affermées se

trouvent en bordure du lac, ce sont souvent des poissons qui sont ajoutés :

ainsi la même année, JM. Ostinde Pontac

et J. Dejean exigent en plus des

Comme

on le voit ces contrats de fermage prévoient souvent, en plus du loyer en

nature (milliers de résine) des compléments en argent. Le résinier disposait en

général des autres produits (thérébentine de soleil ou poix) qu’il pouvait donc

vendre (le plus souvent au même négociant-propriétaire) et des produits de la

chasse ,bécasses (24 sols la paire en 1761) et autres gibiers. Mais, les prix

étant fixés par le négociant, ils se trouvent de plus en plus sous sa coupe et

leur rythme de travail est conditionné par les quantités qu’ils doivent

livrer : souvent aidé de sa femme et de ses enfants, un résinier peut, d’après

le naturaliste Jean Thore (1862-1825), « sortir » il

Nous

ne savons pas grand chose du mode de vie de ces résiniers mais quelques

témoignages permettent cependant de s’en faire une idée

-Portraits

et mode de vie.

Au début du XVIII° siècle, Claude Masse décrit ainsi ceux de la

Montagne de Lacanau :

« Les résiniers sont des hommes, à faire

peur à voir tant par leurs habits que par leur langage rustique et sauvage.

Parlant d'un mauvais gascon ils sont ordinairement jambes et pieds nus et ont

sur la tête une toque ou baret n'ayant ni cravate ni collet. Ils se couvrent le

corps d'une dalmatique brune avec un capuchon et au dessus un juste au corps

et une culotte le plus souvent de peau. Ces pauvres malheureux habitent les

bois de pins dans de petites maisons ou cabanes bâties de planches ou de

colombages avec de la terre, ne croissant point de pierre dans toute la côte du

Médoc. Les plus aisés ont quelques cochons, chèvres, vaches, bourriques,

petits chevaux et quelques mouches à miel qui est le grand revenu du pays. Mais

la plupart manquent de fourrage pour la nourriture de leurs bestiaux, ne croissant

pas d'herbe dans les pins. Ils ont peu de volailles parce qu'elle se perd dans

les bois ou que les renards, fouine ou oiseaux de rapine les mangent. Les œufs

de ces volailles sont d'un mauvais goût et sentent la résine. En un mot ces

pauvres malheureux sont dignes de compassion de même que leurs familles. Il n'est point

étonnant que leurs femmes et enfants se cachent quand ils voient des hommes

avec leurs chapeaux ne voyant du monde que les dimanches quand ils vont au

service divin; souvent leurs paroisses sont éloignées d'une lieue ou deux; il

n'y a que le curé qui est en chapeau.

Les résiniers se nourrissent

aussi mal qu'ils sont habillés, ne mangeant que de très mauvais pain de seigle

et quelque peu de bled d'Espagne. Ils font la soupe avec de l'eau et du sel et

pour graisse de l'huile d'olive puante qu'ils trouvent la meilleure et quand

ils ont de l'ail et (ou) de l'oignon, ils s'estiment très heureux car ils

mangent peu de viandes. Quand ils viennent à Bordeaux ils achètent un pain blanc qu'ils mangent avec leur pain noir au lieu de fromage ou de

viande et quand ils aperçoivent quelqu'un qui mange le pain blanc seul sans le

mestre avec le pain noir, ils l'appellent : « gourmandasse qui

maindge le choigne sans pain», c'est à dire gourmand qui mange le pain blanc

sans le mettre avec le pain noir qui est le plus mauvais. Il y a de ces

peuples qui n'ont jamais mangé de beurre ni de fromage, ne le sachant pas

faire, surtout celui de vache ; ils en font quelque peu avec du lait de chèvre

ou de brebis qui est très mauvais. Ils mangent généralement tout à l'huile

puante comme il est dit cy devant et ils disent de l'autre huile «Ah quel holi

ne vaut rien en sant pas» qui veut dire que l'huile ne vaut rien parce qu'elle

ne sent pas (mauvais), ce qui est très mauvais ragoût pour les pauvres étrangers »

Bien qu’étranger au pays, ayant tendance, comme souvent, à considérer

les indigènes comme des sauvages, Claude Masse n’était certainement pas loin de

la réalité car deux siècles plus tard, à la fin du XIX° siècle, voici le père

du poète Gilbert Sore[92] :

Très jeune Landais de Moustey

La cabane sent la résine ;

Mon père s'en vint à La

Teste Six jours de semaine

durant

Loué par un « arrousiney

» Il vit de pain, d'eau,

de sardine

« Sec coum un paou, la came

leste. Dans un silence murmurant.

Alors, le pitey sur

l'épaule, Il est

vaillant, il ne complique

Des matines à

l'angélus, Ni son

esprit, ni sa raison,

Son hapchot chante, siffle,

miaule Fait couler soixante barriques

Pour couper les pins du

Natus. Dans le cours de chaque

saison.

Mais le dimanche

tout l'attire

Au bourg: il

fréquente le bal,

Il sait danser,

plaisanter, rire.

Ah! ce dimanche

quel, régal !

Il voudrait

prolonger la fête.

Voici un autre témoignage celui d’Alexis Baillon qui résinait à la fin

du XIX° siècle[93] :

« Mon père…pica les