Carte

de Durègne1901

Carte

de Durègne1901

La carte publiée par Durègne de Launaguet

en 1901 à partir de celle de Gustave Hameau (1863) a entre autres avantages

celui d’esquisser le relief et surtout de souligner par des points, sur les limites

de parcelles, l’emplacement des pins-bornes. Il n’y avait pas d’autre moyen

pour les délimiter que de laisser de place en place, des pins qui n’étaient

jamais gemmés.

Pin

borne du Grand Bougès en 1978

(Ph.R.Aufan)

Malheureusement rares sont ceux qui ont pu

arriver jusqu’à nous frappés qu’ils furent par les maladies dues à leur âge ou

le plus souvent par leur mise en production

Un

détail de la carte

Un

détail de la carte

La date indiquée est celle des cadastres

ou, avant 1810, d'actes notariés dans lesquels le nom a été trouvé. Mais cela

n'est pas une date butoir : la plupart sont très anciens et certainement

antérieurs. En 1792, lorsque les propriétaires présentèrent leurs titres, les

plus anciens remontaient à 1503.

Quant aux sources cartographiques elles ne

datent que des cadastres de 1810 et 1849, ce dernier ayant été repris en 1863

pour la carte dressée par Gustave Hameau, dont Durègne de Launaguet s'est

inspiré en 1901. En effet, sur les cartes du XVIII° siècle, si les grands

chemins sont portés, les noms de parcelles ne le sont pas.

L'orthographe indiquée est donc celle de

Durègne, les noms disparus sont en italiques.

ANGELIQUES

(les) et les ANGELICOTS -1849-

Le nom qui apparaît sur le cadastre de 1849

semble plus français que gascon malgré le diminutif gasconnisé. Outre le

rapport avec les anges (?), il peut aussi s'agir de plantes, c'est un figuier

depuis le XVI° siècle, une anémone blanche au XVII°, une plante médicinale

(mais qui ne pousse naturellement qu'en montagne) mais aussi le nom de la poire

de Bordeaux propre aux compotes.

ARCAMBAUTS

(les) -1500-

Situé dans la pièce de Coupeyres, il s'agit

d'un ancien marais, le braou d'Arcambaou (1810). En 1563, le lieu connu sous le

nom de "badia d'Arcambau" jouxtait "la rivière de

l'étang" petit cours d'eau qui s'y jetait encore au XVIII° siècle et

que les cartographes Belleyme et Cassini ont dessiné. Ce cours d'eau a été

interrompu entre 1760 et 1810 par une poussée de sables blancs formant une "croupe",

les Courpeyres, appelée aussi règue blanque ou règue caoude, dune chaude.

Arcambaou vient du mot germanique "arcambald", il s'agit du prénom

Archambaud que devait porter un propriétaire ou un résinier. Il fut très

utilisé dans les familles de Bordeaux et de Grailly, Captaux de Buch.

La carte ci-dessus date de1860, elle indique la

situation des marais en bordure du lac (a2)

Cette carte montre ce qu’était la « rivière

de l’étang ». Elle reliait les actuels marais (1 à 5)

et fut interrompue par la poussée dunaire des courpeyres. (A)

ARNAOUCHOTS ou

ARNAUCHOTS -1849-

C'est le diminutif du prénom Arnaud.

ARNAUD (La

grande et la petiteCabane d')-1810-

Nom ou prénom de l'occupant.

ARNAUDY (braou

d')-1849-

Situé au nord-ouest de la pièce des

Courpeyres, ce marais très encaissé formait auparavant le lit amont de la "rivière

de l'étang". Dejean en 1839 cite la pièce de Launandy disparue sous

les sables blancs en 1810, dont la lède fut semée entre 1827 et 1831, tandis

que la dune le fut, sous le nom de Naoudie, en 1831. Durègne quant à lui parle

du Truc de Lanaudy.

Tous ces noms sont le diminutif, parfois

déformé, du prénom Arnaudin.

Voir Arcambaou.

ARRAOUCS (les) -

1800-

Ecrit en l'an 8 Laroux, puis Larrouaux

en 1810 et Aux Raux en 1849, le mot signifie les roseaux. On le trouve

appelée

ARROUET -1810-

Ecrit alors Rouet puis Larrouet

en 1849, le nom vient peut-être du mot landais "arroèyt" qui

désigne un puisard. Ragot le rattachait à arroèyt, la dispute, d'autres

à arriu, le ruisseau. On aurait pu penser aussi à "à Rouét",

lieu qui forme un rond... !

AVOCATS (Les)

-1849-

Désignait peut-être la profession d'anciens

propriétaires, le nom est antérieur à 1849.

BAILLON -1810-

Deux pièces,

l'une au sud, l'autre au nord avec le Truc des Baillons haut de

Deux pièces,

l'une au sud, l'autre au nord avec le Truc des Baillons haut de

Le

réceptacle des Baillons (Photo R.Aufan)

C’est un nom de famille, on trouve ainsi en

1684 un Guiraud de Baleste dit Baillons,

puis en 1723 un Jean Baleste, dit Baillon,

né vers 1650, disparu en 1728 qui était maître de barque. En 1822, 1/4 de la

parcelle appartenait à un Baleste-Baillon.

A l'origine, le chaffre pourrait se

raccrocher à un mot gascon balhe + on qui désigne une petite cuve.

BAQUEMORTE

(1702)-

Attesté en 1702;

elle appartenait à Jean de Podio qui la vendit alors à Pierre Peyjehan de

Francon. Le nom rappelle une vache morte. La pièce fut subdivisée en 3

parcelles portant le nom des familles propriétaires Daisson, Eymeric

(propriétaire en 1822) et Dumur-Duvigneau plus une Pessote (petite pièce) de

Baquemorte

Attesté en 1702;

elle appartenait à Jean de Podio qui la vendit alors à Pierre Peyjehan de

Francon. Le nom rappelle une vache morte. La pièce fut subdivisée en 3

parcelles portant le nom des familles propriétaires Daisson, Eymeric

(propriétaire en 1822) et Dumur-Duvigneau plus une Pessote (petite pièce) de

Baquemorte

Vache au Bougès (Ph. E.Courtès)

Baquemorte

Daisson B. Dumur

Duvignau B.Eymeric (

PhotosR.Aufan)

BARON CAPET

-1759-

BARON CAPET

-1759-

La dune du même nom dans les semis a

recouvert une partie de l'ancienne parcelle qui évoque le mot baron (surnom

souvent employé ainsi en 1604)

et capet qui peut se rattacher à chapeau (capét).

BASMOUNEOU

-1822-

Mounéu est "le mont haut".

Ce pourrait être aussi le mounéu de bas (du sud), mais l'inversion est

improbable.

BAT BEDOUCH

-1810-

La vallée (bat) de la serpe à long manche

(bedouch) qui servait à couper les fougères.

BAT DE SAHUC

(La) -175

En 1849 on écrivit "bas"

de sahuc. La vallée du sureau, deux pièces portent ce nom

l' une au nord, l' autre au sud.

BATBEOU -1810-

La vallée du

boeuf (béou), mais peut-être aussi la "belle vallée".

La vallée du

boeuf (béou), mais peut-être aussi la "belle vallée".

Vallée et cabane de Batbéou en 1978 (Photo R.Aufan)

BATCOUDE -1759-

La vallée qui tourne : les dunes de la

montagne sont des dunes paraboliques en croissant dont la partie creuse est

face au vent, d'où des vallées en courbe.

Batcoude (RA)

BATLONGUE

-1792-

BATLONGUE

-1792-

La longue vallée.

Propriété des Verthamon, elle fut vendue

comme bien national à Pierre Cravey. Elle était affermée à Jean Dubos et à

Labeyrie et il y avait aussi des ruches.

Batlongue fut aussi un nom, celui de Jean

Daissans Batlongue dit Cadichon qui était boucher en 1812 ou d'un autre Jean

Dessan Batlongue dit Fier.

La

cabane de Batlongue (Photo « Les enfants terribles-Le Moulleau)

Etant donné la

présence très proche de dépôts de charbons de bois, il est possible que sous la

butte se trouve un four à poix. Si c’est le cas une fouille n’apporterait rien

de plus car les précédentes ont déjà permis d’expliquer le fonctionnement de

ces fours.

BATSEGRETTE

-1500-

On retrouve aussi cette "vallée

secrète" sous le nom de "bat segret" en 1672 où un Jean Dubourg

y exploite un four à goudron qui produit 12 barils. Jean Hameau l'écrit

batsecrette.

Dans la parcelle se trouvent deux lieux

dits : le chay de hourmen (du froment) et la bat dous lays (des deux amis).

BECQUET

-1640-

BECQUET

-1640-

La pièce du

"petit bec" qui s'avance dans la lande, est partagée au XIX° entre

deux familles et donne naissance à deux parcelles Bequet Daney (un Arnaud Daney

en était déjà propriétaire en 1604), au nord, et Bequey Gontard au sud ;

celle-ci est, en 1842, décrite comme "dévastée par l'usage et le bétail

".

La pièce du

"petit bec" qui s'avance dans la lande, est partagée au XIX° entre

deux familles et donne naissance à deux parcelles Bequet Daney (un Arnaud Daney

en était déjà propriétaire en 1604), au nord, et Bequey Gontard au sud ;

celle-ci est, en 1842, décrite comme "dévastée par l'usage et le bétail

".

Un four à poix, que j'ai retrouvé, y fonctionnait

dans la première au XVIII° siècle.

Four du becquet (photo R.Aufan)

BETOURET (De haut

et de bas)-1759-

Ces deux pièces,

où il y a de "jeunes bouleaux", étaient humides puisque située

à la lisière est de la forêt, là où les eaux de ruissellement de la lande

s'accumulaient car la pente était interrompue par la présence des dunes. Il y

avait donc des marais dont l'assainissement commença lorsque fut creusée la

"craste de la montagne". A l'intérieur de la pièce du sud il y

avait la "sole de bétouret", c'est à dire

Ces deux pièces,

où il y a de "jeunes bouleaux", étaient humides puisque située

à la lisière est de la forêt, là où les eaux de ruissellement de la lande

s'accumulaient car la pente était interrompue par la présence des dunes. Il y

avait donc des marais dont l'assainissement commença lorsque fut creusée la

"craste de la montagne". A l'intérieur de la pièce du sud il y

avait la "sole de bétouret", c'est à dire

Bétouret

de bas une prairie.

Haut et bas ne semblent pas désigner comme

ailleurs en Gascogne le sud et le nord, (car c'est l'inverse sur le terrain),

mais plutôt une différence d'altitude. C’est aussi un nom de famille.

BIDARTS (les) -1775-

Ecrit Vidarts en 1822. Il s'agit

d'un nom de famille.

BIGNEYS (lous) -

1849-

Des vignerons (bigneys) devaient

posséder la parcelle, il y en avait beaucoup à La Teste au XVIII° siècle, à

moins qu'un occupant ait cultivé de la vigne soit autour soit devant la cabane,

en treille, ce qui était fréquent.

BOUGES (1444) ou

BOUGEYS (1521) ou CHICOY BOUGES (1785), BOUGES DE HAUT et

GRAND BOUGES.

Toutes ces parcelles évoquent le bougès

c’est à dire l'habitant de

Cabane disparue et

sa treille à Bouges de haut

Cabane disparue et

sa treille à Bouges de haut

(Ph.R.Aufan)

Habitat traditionnel au Bougès : potager et

puits disparus. (Photo R.Aufan)

cabane

du Grand Bougès (R.A)

cabane

du Grand Bougès (R.A)

BOURDONS (Truc

des)

Haute de

Près de là se trouve un lieu-dit surnommé

le "Trou du chien" dont E. Courtès attribue la signification à

la forme des dunes.

BOURRASOUZE

-1500-

La bat bourrasouze est alors acheté par

Chicoy de menan.

Le nom viendrait du féminin de bourrasous

terme péjoratif désignant quelqu'un habillé de vêtements grossiers (J.Ragot).

Le bourras était en effet une grossière toile de bure et, au Moyen Age,

un drap grossier pour le transport du foin ou de la paille.

En provençal, bourrasou est soit une

véronique des champs, soit des braies de grosse toile (Mistral). Enfin pour

Alibert, c'est une plante, la buglose ou vespérine. Mais cela pourrait venir

aussi de la bourre, le duvet végétal qui couvre les bourgeons ou le

tronc de certains arbres.

BOY -1672 -

On y faisait alors du goudron, le nom

signifie tout simplement la forêt. C'est aussi un nom de personne ainsi un

berger Jean Boy et un scieur de long, Joseph Boy, en 1784.

BRANA -1500-

La bruyère à

balai ou brande.

La bruyère à

balai ou brande.

Le Brana (RA)

BRANQUECOUREAU

-1781-

Partie sud de

La partie centrale fut d'ailleurs submergée

et donc ensemencée par l'Etat en 1819 ce qui créa une nouvelle forêt ; mais

elle n'est plus usagère car, en 1833,

Le nom évoque une branche (branque)

très dure comme le cœur (corau) des arbres. Certains évoquent à ce

propos le chêne de

La fontaine existait déjà en 1810 mais le

chêne devait être plus petit qu’actuellement...

BRAOUET (Grand et

Petit)-1785- BRAOU SEC (dans la pièce des Courpeyres)-1849-

Un braou est un marais, un braouet,

un petit marais. Ces formations sont fréquentes dans les vallées au milieu des

dunes paraboliques.

BRILLEYS (lous)

-1810-

Une partie fut recouverte par les sables

blancs et semée par l'Etat en 1820 sous le nom inexact de "dune de

brilleyde". Le nom est actuellement conservé par la parcelle usagère.

Le mot évoque quelque chose de brillant,

mais quoi?

BROUSTICS

(lous) -1774-

BROUSTICS

(lous) -1774-

Lieu couvert de broussailles (diminutif de brouste),

c'est aussi un nom de famille. Une partie fut recouverte par les sables et

semée par l'Etat en 1831/35 (dune des guenelles) sans être réclamée.

Divisée entre plusieurs familles, Broustics-Lestout, B. Lafon -Fourtic, B.

Delis, B. Hameau seule cette dernière revendiqua la propriété de la zone

recouverte. Toutes ces parcelles portent le nom des propriétaires signalés par

Gustave Hameau en 1863.

Broustics

Lestout (RA)

CABANE D'ARNAUD

(la grande et la petite) -1849-

Nom du

propriétaire ou du résinier.

Nom du

propriétaire ou du résinier.

La cabane, propriété de la commune de

Photo publiée par le journal « La Dépêche »

CABEILS (lous)

-1775-et PESSOTTE DE CABEILS (la petite pièce de.)

Le cabelh est la cime d'un arbre. En

lisière des sables blancs, la partie recouverte ne fut pas réclamée et donc

resta à l'Etat après le semis de 1831.

Une des deux cabanes de cabeils’R.A)

CABO -1849-

Vestige de la parcelle recouverte par les

dunes modernes (voir lieux-dits des semis).

CAP DE MOUN

(1521) DE HAUT et CAP DE MOUN MESTEYREAU -1621-

Les deux pièces l'une au sud (haut) de

l'autre qui porte un nom de famille, évoquent l'entrée (cap) de la

vieille forêt ou montagne (mount). En 1596, le nom est Cap du Bosq et la

parcelle appartient à deux frères Peyjehan, Mignon et Jean. En 1621, elle doit

la dîme à Notre-Dame des Monts et fait donc vraisemblablement partie de la

paroisse de

CAPERAN (Truc du)

Cette hauteur (truc) du chapelain (capéran) qui se trouve dans la pièce de

Trafot culmine à

CARBOUNEYRES

-1500-

Souvenir de charbonniers qui durent un jour

y exercer leur activité ou du charbon de bois récupéré dans les fours à goudron.

En effet des traces d'une telle installation ont été trouvées dans la parcelle

mitoyenne de Batlongue.

COURDEYS DE HAUT

et DE BAS -1635-

On parle aussi au XVIII° d'un Mont

Courdey.

Là, le haut est au sud et le bas au nord ce

qui correspond à la logique gasconne. Le nom (peut-être celui d'une famille) a

vraisemblablement pour origine les cordiers.

Courdeys de bas(R.A)

COURNEAU (Le)

-1500-

Entre les marais

de Pasteys et de Bat Coude,

Entre les marais

de Pasteys et de Bat Coude,

La cabane du Courneau (carte postale

collection privée)

COURPEYRES

(les) -XVIII°-

Ancienne propriété des Caupos vendue comme

bien national, la pièce était traversée par une "croupe", une

dune élevée et sèche appelée "règue chaude" ou "règue

blanque".

(Voir Arcambauts).

COUT DE PINON-

1759-

A cette époque il s'agissait d'une règue,

d'une dune, appelée "pignon" dominant le braou de l’Escurade,

mais c'est plus au nord qu'on trouve le nom de la pièce. Le cout ou

coup (1849 et G. Hameau) est l'étui dans lequel le faucheur glisse sa

pierre à aiguiser les outils. Cela pourrait aussi appartenir à un résinier.

En 1759, le texte est écrit en français, ce

pourrait donc être une déformation de "pinhot" (petit pin) ou

" pignoû" (amande de la pomme de pin). Le mot est un surnom en

1533.

En 1644, il est aussi question des "pins

de Pigone" que J.Ragot rattache à pigoun, le merle.

(Voir Pignon)

CRABEYRON GONTARD

-1615- et MARIS

En 1710, la pièce du "chevrier"

(on retrouve une famille Crabey dès 1451 et Dominique de Crabey possédait alors

les 2/3 de la chaudière à résine qui s'y trouvait), fut léguée par testament à

l'église de Notre-Dame des Monts par Marguerite de Peyjehan, veuve du notaire

Gérard. Elle fut en conséquence vendue comme bien national sous

CROCS (les

places de.. ou lous...)-1672-

En 1672, au "nit de croc"

(nid du corbeau ?) on exploitait 4 fours à goudron produisant ensemble 24

barils. La pièce a été recouverte par la dune de Menoy (voir Pilat).

DESERTS (lous)

-1801-

Appartenant aux Verthamon, elle fut vendue

comme bien national. Le lieu proche des sables blancs, au sud de la dune

actuelle, était peut-être désert, mais il y aussi des familles anciennes qui

portèrent ce nom. Ainsi un Arnaud Désert fut-il fait prisonnier à Trafalgar sur

le vaisseau Duguay-Trouin.

Une partie fut recouverte par les sables

mais, en 1834, les propriétaires réclamèrent le droit d'ensemencer à leurs

frais "un tènement de terre qui avançait dans leur propriété" usagère.

Plus au sud une parcelle porte le nom de "Petits Déserts de

Guirautes" du nom d'une famille, ce qui ferait plutôt pencher pour le

sens "géographique "du nom désert.

DESGONS -1849-

Nom de propriétaires, la famille apparaît

au XVI° siècle. Mais en 1810, la parcelle est appelée Natus et ne leur

appartient pas. Leur nom apparait sur la carte de G.Hameau en 1863. Les Desgons

l'ont donc acquise entre ces deux dates.

DEUX HOURNS

(les) -1521-

DEUX HOURNS

(les) -1521-

Ce site évoque des fours à goudron. C'est

là, au lieu-dit « Sanglarine (le lézard gris), à une lieue d'un

meschant village appelé Cazaux" qu'en 1663, le suédois Peter Ericson,

construisit, chez Monsieur de Caupos, le premier "hourn de gaze" de

la forêt usagère, lançant ainsi la Manufacture Royale de Goudrons des Landes.

Il y a aussi, en lisière ouest, un "Lettot des deux hourns",

la petite vallée des deux fours.

Les deux hourns (RA)

DUBROCS (les)

-1810-

Nom de famille attesté dès 1615 lorsque

Thomas Castaing dit Dubrocq achète une parcelle de forêt usagère. On trouve

aussi la famille de Baleste Dubrocq à partir de 1663. La parcelle fut en partie

recouverte par les dunes qui furent ensuite semés par l'Etat (vers 1834) sans

que sa propriété ne soit contestée. A l'origine le nom est formé sur le mot "broc",

l'aubépine.

DULET -1800-et PETIT

DULET

Vraisemblablement

un nom de famille. La pièce fut vendue, sous

Vraisemblablement

un nom de famille. La pièce fut vendue, sous

(Dulet

RA)

Est-ce de là que venait l'appellation "pin

du seigneur" qui concernait un arbre majestueux de

ESCURADE (Braou de

l’.) -1759-

L'escurade est la tombée du jour. Ce marais

obscur était réputé pour la chasse au bétey à la tombée du jour s’y développe

une fougère protégée, l’osmonde royale. (photo

R.Aufan)

ESPARBEYS (Les)-1810-

La pièce des éperviers.

Les esparbeys (RA)

ESTAGEOTS -1810-

Ecrit Estatgeots par Jean Hameau il

vient d'estatge qui signifie la propriété ou la demeure. Elle fut

divisée en deux parcelles portant les noms des propriétaires : Les Estageots

Daney et Les Estageots Lanusse, ce dernier étant propriétaire en 1863. La

partie recouverte par les sables ne fut pas réclamée en 1834, Dejean l'a

dénommée à tort "Tachots".

FABAS (braou

de.) -1587-

Ce marais, dans la pièce des Courpeyres ou

de

GAILLOUNEYS BERNARDBEIGT

et G. DURAND -1672-

Le nom apparaît alors, dans un texte en

français, sous la forme de "Gailloneaux" pour désigner une

pièce où il y a de nombreux fours à goudron. Une partie de ces pièces fut

recouverte par les dunes et ne fut point réclamée, puis elle fut ensemencée

entre 1837 et 1839. Le nom doit venir de "galhoun", les

germes, les nouvelles pousses, et ferait alors allusion à des plantations très

anciennes (antérieures au XVII.) qui auraient essayé de fixer les sables.

Gustave Hameau écrit "gaillounéous". Les noms propres sont

ceux de propriétaires.

GAILLARDONS

ou GAILLARDINS (les), GAILLARDOUN en 1810-

GAILLARDONS

ou GAILLARDINS (les), GAILLARDOUN en 1810-

"galh"

signifie plein de sève, vivace et évoque de nouvelles pousses.

Le français "gaillard" reprend

cette idée. Y a-t-il un rapport?

Les gaillardons (RA)

GANGAILS -1500-et GANGAILLOTS

(Lous) -GARGAILS (1849)

Dans les Landes, les "gangalhe"

sont des fagots de sarments de vigne (S.Palay). Au XV° le mot est écrit "gargailles".

Il s'agit alors de résidus ligneux emportés par une craste, un ruisseau.

C'est vraisemblablement ce sens qu'il faut

retenir puisque sur la matrice cadastrale de 1849, le mot est écrit gargails.

GEMAYRE (La)

-1849-

Le résinier «

lo gemèir » ou « lo gemaire » a comme épouse la gemèira

(gemeyre) ou la gemaira (gémayre). Mais la gémayre était aussi la taxe

due au Seigneur Captal sur chaque millier de résine extrait de la forêt.

Le résinier «

lo gemèir » ou « lo gemaire » a comme épouse la gemèira

(gemeyre) ou la gemaira (gémayre). Mais la gémayre était aussi la taxe

due au Seigneur Captal sur chaque millier de résine extrait de la forêt.

La cabane de la Gemayre vers

1970 ( ph. R.Aufan)

L’ancienne cabane de

Elle reçut, en 1988, une exposition qui

devait être permanente sur les "Marais et Forêts des bords du lac de

Cazaux". Elle était alors le point de départ de 3 circuits balisés qui

sillonnaient tout le sud de la forêt. Un guide fut même publié, mais cette

opération de promotion touristique, financée par la commune, fut la victime de

conflits de compétences et ne dura qu'un seul été. Elle fut définitivement

interrompue par les nouveaux élus en 1991.

L’exposition, longtemps sous ma garde

puisque j’en avais dirigé l’opération, fut en 2001 récupérée par la nouvelle

municipalité qui la confia à

l’ « Association pour la sauvegarde du

patrimoine cazalin » actuelle responsable de la cabane.

GOULUGNE-(de

bas et de haut)-1616-

Indication pour sud (haut) et nord (bas)

puisque c'est dans Goulugne de bas que se trouve le "Pain de sucre"

qui culmine à

Dans la pièce voisine du Placéot,

qui à l'origine devait être commune, il y a le "Barèn de

Goulugne", c'est à dire le sol d'un ancien marais asséché,

En 1759, on parle de la cabane de Goulugnes

et de la place des Jodelles.

Le sens reste obscur. Jacques Ragot le

décomposait en "goule loungue" qu'il traduisait, reprenant

Palay, par "la fondrière longue" (goule étant synonyme de gourg, trou

d'eau sans fond vaseux).

Près

de là se trouve les ruines de "Notre Dame de Haut". C'était un

chalet et un oratoire qui avaient étaient construits, dans l'entre deux guerres, par un prêtre, le

chanoine Pleneau, qui venait en vacances à Cazaux. Ils furent détruits par

l'incendie de 1944.

Près

de là se trouve les ruines de "Notre Dame de Haut". C'était un

chalet et un oratoire qui avaient étaient construits, dans l'entre deux guerres, par un prêtre, le

chanoine Pleneau, qui venait en vacances à Cazaux. Ils furent détruits par

l'incendie de 1944.

L’oratoire de Notre Dame de Haut (photo Gaby

Bessières

Autre souvenir de Notre Dame de haut : le

titre du roman écrit, vers 1927,par une personnalité arcachonnaise se cachant,

d’après Jacques Ragot, sous le pseudonyme de « La Gautraie » .Histoire d’un

aviateur qui, survolant la forêt pour retrouver son épouse volage et son ami,

les aperçoit à Notre Dame de Haut et les cloue au sol d’une rafale de

mitrailleuse… !

GRAVE (la) -1810

-

Parcelle usagère

correspondant à la dune de

Parcelle usagère

correspondant à la dune de

Voir Dune du Pilat.

Les cabanes de La Grave(RA)

GUIRAUTES -1500-

et PETITS DESERTS DE GUIRAUTES

Il s'agit d'un

diminutif de Giraud et Géraud, mais aussi un surnom : en 1604 on trouve ainsi

un Jean Daney dit Guirotin

Il s'agit d'un

diminutif de Giraud et Géraud, mais aussi un surnom : en 1604 on trouve ainsi

un Jean Daney dit Guirotin

Guirautes (R.A)

Guirautes (R.A)

GURC de MAUBRUC

Mal orthographié gourcq par l'IGN,

c'est à l'origine le trou creusé par un courant. Cette définition a pu faire

croire que c'était ce qui restait de l'ancien exutoire de l'étang alors que

cette magnifique baie, de plus en plus colmatée, faute de communication avec

l'étang, est l'endroit, isolé lors de la fixation définitive de son niveau, où

arrivait la "rivière de l'étang".

(Voir Arcambauts).

Le gurc de Maubruc (col.privée)

HAU- 1775-

Ancienne pièce disparue, le nom venait

peut-être d'un vacher surnommé Hau (Haou : le forgeron) en 1746.

HEMNES (LESTOUT

-propriétaire en 1863-et MOULIETS)

Les femmes. En 1822, la parcelle est possédée

par les veuves Havet et Marichon, les demoiselles Marichon et Daisson. Mais

elle existe déjà en 1683 sous ce même nom ! d’ailleurs en 1792, on y signale un

« couladuy » (voir mon site r.aufanforetusagere).

Une partie, ensevelie par les dunes, fut ensemencée

par l'Etat après 1830 et ne fut pas réclamée.

HOURN LAURES

(le) -1639-

Dans la clairière

du "four du laurier" devait se trouver un four à résine ou à goudron.

Dans la clairière

du "four du laurier" devait se trouver un four à résine ou à goudron.

Les parcelles voisines portent le nom des

propriétaires lors des partages : Hourn Laurès Marichon, propriétaire en 1822

et Hourn Laurès Dumur Duvigneau.

La clairière du Hourn Laurès en 1979 (Ph. R.Aufan)

HOURN PEYRAN

-1500-

Le four de

pierre (hourn peyran). Une partie de la parcelle initiale se trouve sous la

dune du Pilat, recouverte par les sables, elle a été semée vers 1830 et de

nouveau recouverte vers 1860.

Le four de

pierre (hourn peyran). Une partie de la parcelle initiale se trouve sous la

dune du Pilat, recouverte par les sables, elle a été semée vers 1830 et de

nouveau recouverte vers 1860.

J’ai pu, en 1980,

étudier un four, ou plutôt ses vestiges, lorsqu’il est apparu sur le flanc

ouest de la dune. Il était construit avec la pierre locale, la garluche.(voir «

les produits resineux.free.fr »)

J’ai pu, en 1980,

étudier un four, ou plutôt ses vestiges, lorsqu’il est apparu sur le flanc

ouest de la dune. Il était construit avec la pierre locale, la garluche.(voir «

les produits resineux.free.fr »)

La parcelle a été classée en 1942 pour

empêcher les Allemands d'y construire des blockauss comme ils le firent sur la

parcelle voisine. Ils gisent maintenant à l'entrée de la plage.

Un hourn au Pilat (Photo. R.Aufan-1980)

JEANOUTETS DANEY

(Les)

Ce nom a été formé sur le français Jean

(Jan, Joan) avec des suffixes "gascons" On trouve ainsi un Jeannoutet

Daisson en 1535. Pourtant la pièce est récente car issue, après 1863, d'un

démembrement de la pièce de Pausaduy,

JUNC (Braou du)

Ce marais du jonc se trouve dans la pièce

des Courpeyres.(voir Arcambauts)

Nom ancien

puisqu'on y dénombrait alors 5 fours à goudron appartenant à Monsieur de Ruat.

On écrit alors "quitte" et non "quité" comme

Durègne. L'actuelle présence d'un accent aigu sur le e final (é) rend difficile

l'explication. Mais Gustave Hameau quant à lui écrit, en 1863, "quitet"

! Moureau le traduit par "même" dans des expressions comme "la

misère même"..

Nom ancien

puisqu'on y dénombrait alors 5 fours à goudron appartenant à Monsieur de Ruat.

On écrit alors "quitte" et non "quité" comme

Durègne. L'actuelle présence d'un accent aigu sur le e final (é) rend difficile

l'explication. Mais Gustave Hameau quant à lui écrit, en 1863, "quitet"

! Moureau le traduit par "même" dans des expressions comme "la

misère même"..

. la bat de quité (RA)

La vallée du loup.

Devant la

Devant la  Cabane de la bat

du loup au début du XX° siècle

Cabane de la bat

du loup au début du XX° siècle

(Photo Durègne de Launaguet)

La même en 1978 (R.A)

Au premier plan un « pin bouteille » qui a

été

tellement gemmé que les cares (entailles)

en ont fait le tour et

que le tronc « éclate», les ourles La

cabane en1978(R.A) (bois restant entre les cares)

étant fragilisées.

A droite un tosse pour recueillir la gemme

;

cabane un barail, enclos pour le bétail.

LA BAT DU PORGE

-1791-

La vallée du cimetière. Ce mot est ancien

puisqu'en 1535 on trouve un Pernot du Porge, syndic de La Teste. Dans cette

parcelle se trouvait à coté du cimetière, l'ancienne église Saint-Pierre de

Cazaux.

Voir Eglise.

LA BULLE -1822-

Une bulle est un lieu où il y a des traces

d'incendie (Moureau). Ce pourrait être un souvenir de celui de 1716 qui

détruisit près de 2700 hectares dans la Montagne.

LANAUDY (le Truc

et le braou)

Ces noms évoquent une pièce recouverte par

les sables en 1792, ensemencée vers 1827. Le nom étant porté par la dune

moderne qui en est résulté à l'ouest des Montauzeys. Le mot vient

d'Arnaudin.

(Voir Arnaudy).

LARTIGON -1810-

Une artigue

est une terre défrichée, mais le mot a donné naissance à de nombreux noms

désignant les familles qui travaillaient sur ces terres. C'est ici le cas.

Une artigue

est une terre défrichée, mais le mot a donné naissance à de nombreux noms

désignant les familles qui travaillaient sur ces terres. C'est ici le cas.

Située en arrière de la dune du Pilat, une

partie fut recouverte puis semée vers 1830 sans que le propriétaire ne la

réclame, mais vers 1860 la dune reprit ses droits.

Lartigon (R.A)

LAUGA -1810-

Le mot vient d’augar qui est un terrain

marécageux. C'est devenu aussi un nom de personne.lorsque,le 8 Octobre 1792 la

parcelle est vendue, il est mentionné deux fours à gemme.

LAYS (Bat dou lays)

La vallée des deux amis, dans la pièce de Batsegrette.

LESTIGEN -1500-

Sens inconnu

LIBORNS (1810) GONTARD

(propriétaire en 1863) et MERCIE

C'est souvent un surnom donné à quelqu'un

originaire de Libourne.

LIETTES (1810) DAISSON

et DAUSSY

En 1791, il est écrit lette, la

vallée ; le mot a donc été déformé. En 1810 les deux parcelles n'en forment

qu'une et l'une des deux copropriétaires se nomme Daysson fillette.

LONGBERNS 1800

Cette pièce usagère marécageuse où

poussaient les vergnes (berns) se trouvait en bordure du lac, au sud de

l'actuelle Montagne, mais elle a été recouverte par les dunes modernes au XIX°

siècle.

LUDON DU TERME

-1810-

Le lédon est un arbousier. Le lieu,

au bord du lac, attesté en 1644, servait de borne avec la Montagne de

Biscarrosse qui continuait alors celle de La Teste.

MARCHANDS

En 1863, cette pièce portait, comme ses

voisines, le nom de Plumious et appartenait à Lalesque. Marchands doit

être le surnom de propriétaires ultérieurs.

MARICHONS-1810-

La pièce se trouvait sur la lisière ouest

elle portait le nom de ses propriétaires.

MASSOUTAN de HAUT

et de BAS -1722-

(photos R.A)

(photos R.A)

Etant donnée leur position il doit s'agir

d'une question d'altitude et non d'orientation. D'ailleurs l'ajout est récent

puisque Massoutan de bas s'appelait en 1863 "Massoutan et

Miquelon".

MENESPLEY (la

bat de) -1849-

Située dans la pièce de Pasteys,

c'est la vallée du néflier.

MENOY -1500-

Il ne reste pas grand chose de l'ancienne

pièce de Menoy dont la plus grande partie a été recouverte par la dune du même

nom qui fut semée en 1829/33 avant d'être recouverte à son tour par l'actuelle

dune du Pilat.

La

cabane de Menoy recouverte par la dune entre les deux guerres(Col.

particulière)

La cabane de

Menoy était, en 1934, sous la dune. Des vestiges, qui auraient pu lui

appartenir, sont réapparus dans les années 80 sur le flanc ouest. Le nom est à

l'origine un surnom porté par quelqu'un de menu. On trouve ainsi un Pierre de

Baleste dit Minoy en 1651 et de nouveau un autre Pierre Baleste dit Menoy en

1728.

La cabane de

Menoy était, en 1934, sous la dune. Des vestiges, qui auraient pu lui

appartenir, sont réapparus dans les années 80 sur le flanc ouest. Le nom est à

l'origine un surnom porté par quelqu'un de menu. On trouve ainsi un Pierre de

Baleste dit Minoy en 1651 et de nouveau un autre Pierre Baleste dit Menoy en

1728.

MIQUELON (ou Massoutan

de bas) -1849-

Diminutif (oun) de Michel (Miquel).

MONTSCITRANS

(1810) ou MONTSITRANS

La partie recouverte par les sables et

ensemencée en 1844 ne fut pas réclamée. En 1785, on trouve le nom écrit

Monsitrans. Sens inconnu.

MONTAGNETTE

-1639-

A l'ouest du bourg de La Teste, connue sous

le nom de "Montagnette ancienne" pour la différencier de la

"Montagnette semis", plus à l'ouest, dont la forêt ne date que de

1818/20. C'est la "petite montagne" dernier vestige avec Branquecourau

(voir ce mot) de la Grande Montagne qui allait jusqu'à Arcachon avant d'en

être séparée à partir du XVI° siècle par les dunes modernes dont la marche ne

fut enrayée qu'en 1787.

MONTAUZEYS

-1802-

Cette hauteur (mont) couverte de

chênes tauzins (tauziét) tire son nom d'une ancienne famille. On trouve

un Pierre Montauzey, fabriqueur de Notre Dame des Monts en 1647. Elle est

divisée en 2 parcelles : Montauzeys Marichon, propriétaire en 1863) et

Montauzeys Daney. Lapartie ouest, ensevelie sous les sables, a été semée en

1831 et n'a pas été réclamée.

MORAS

et PESSOTTE de MORAS

Il s'agit vraisemblablement d'un nom de

famille postérieur à 1863, car la pièce s'appelait alors Natus de Haut.

MOUGNIQUES

-1849-

La parcelle est enclavée dans Lous Cabeils.

Ce pourrait être une déformation de mounille, le nombril.

MOUNNEY et GARTIOU

DE MOUNNEYS -1849 (Mouneys) -

Certains le rattachent à moune, la

grimace (celui qui fait des grimaces). Ce pourrait être aussi un diminutif de Raymond

(M.F. Berganton).

Le gartiou est l'endroit où se

réunissent les troupeaux (gart) de vaches.

MOUREOU -1697-

Nom de famille attesté en 1535. En 1697 la

pièce, située, comme de nos jours, au nord de celle du Natus appartient à Jean

de Moureau. Au départ c'est quelqu'un qui a la peau brunie "comme un

Maure."

En 1978/80, j’y ai découvert et fouillé un site de cabane que la

présence de pièces de monnaie (doubles tournois de 1641 et 1650) a permis de

dater , tout près, se trouvait sous une butte, un four à poix.

Le four de Mouréou et , au second plan,

le réceptacle. (Photo R.Aufan, plan Jacques Seigne)

MOUTATIN

(Les)-1810-

Sens inconnu.

NATUS (de HAUT et de BAS)

-1521- + PESSOTTE (la petite pièce) DE NATUS DE HAUT

J. Ragot a

trouvé, dans un texte des Jésuites datant de 1640 "donatua"

puis en 1644 " à la Donatus et cabane de Natus". Il semble

bien que le mot vienne du verbe latin "dono" et signifie "ce qui

est donné".

J. Ragot a

trouvé, dans un texte des Jésuites datant de 1640 "donatua"

puis en 1644 " à la Donatus et cabane de Natus". Il semble

bien que le mot vienne du verbe latin "dono" et signifie "ce qui

est donné".

Les appellations de haut (qui est ici au

nord) et de bas semblent donc plus "françaises" que

"gasconnes".

L’ancienne

cabane aujourd’hui reconstruite de Natus de Bas en 1975 (Ph.R.Aufan)

NECROPOLE

du NATUS

Situé à l’entrée de la forêt usagère, le

monument de cette nécropole nationale a été inauguré le 1° Novembre 1957. Il

rappelle la mémoire des 940 tirailleurs sénégalais et des 19 russes qui furent

inhumés à cet endroit. Tous étaient décédés dans l’hôpital militaire qui se

trouvait tout près, entre la  forêt et la route

de Cazaux à l’intérieur du camp de repos du Courneau dont les 400 baraquements

furent construits en 1916.

forêt et la route

de Cazaux à l’intérieur du camp de repos du Courneau dont les 400 baraquements

furent construits en 1916.

Outre les tirailleurs, d’août 1916 à

octobre 1917, le camp accueillit, d’août 1917 à janvier 1918, 6000 russes

transférés de celui de la Courtine, puis les brigades d’artillerie américaines.

Le

monument de la nécropole à côté de laquelle se trouve une stèle rappelant que

nombre de tirailleurs sénégalais étaient de confession

Le

monument de la nécropole à côté de laquelle se trouve une stèle rappelant que

nombre de tirailleurs sénégalais étaient de confession

musulmane.

(Photos R.Aufan)

NEGUES (Les)

Mot qui signifie noirs. C'est un lieu-dit

dans la parcelle de Batlongue. J'y ai retrouvé près de la cabane, un site

probable de four à poix et, près de là, il y a de très importants dépôts de

charbon de bois résiduel. Les Nègues était certainement le surnom des

"faiseurs de goudron".

NOTTES -1672- et

LES PEDOUILLOUS DE NOTTES

On y fait là aussi "couler" le

goudron : en 1672, il y a deux fours produisant 20 barils. Pédouillous

qualifie quelqu'un de pouilleux, Nottes est aussi un surnom puisqu'en

1635 un gujanais est appelé Jean de Gaillo dit Nottes. On trouve déjà, toujours

à Gujan, en 1533, un Périlh et un Janon de Nottes.

Mais en 1535 c’est un testerin, Bertrand de

Taffard qui est appelé « de Nautes »

Gustave Hameau ne parle que de la première

qu'il écrit "Nautes".

En Médoc "notes" est une

noix.

OUMES (les)

Lieu-dit dans la parcelle de Batcoude.

Ce sont des ormeaux.

PAIN DE SUCRE

(dune du)

Haute de 64 ou 68 mètres (selon les cartes)

dans Goulugne de bas, sa forme a-t-elle réveillé des souvenirs

brésiliens ?

PALING -1849-??

PARTILLES (Les)

1849 et LES PARTILLOTTES

Ces pièces sont issues de " partages

".

PASTEYS -1811-

A l'intérieur, le bat de menespley

qui, en 1849, était une pièce à part.

Sens inconnu.

PATAGN

-1785-

PATAGN

-1785-

Ecrit alors Pataing auquel s'ajoute Pataignot

en 1785, devient Hourn Laurès Patagn en 1849. C'est peut-être un nom de

famille.

Patagn (RA)

PAUSADUY-1697-

En 1697, la pièce

est liée avec celle de Baquemorte qui se trouve, comme de nos jours, au sud. Le

nom, en 1778, devient Passaduy. Il vient du verbe "passa"

auquel on a ajouté le suffixe "duy", c'est le lieu où l'on

passe. S'y croisent en effet plusieurs grands chemins.

En 1697, la pièce

est liée avec celle de Baquemorte qui se trouve, comme de nos jours, au sud. Le

nom, en 1778, devient Passaduy. Il vient du verbe "passa"

auquel on a ajouté le suffixe "duy", c'est le lieu où l'on

passe. S'y croisent en effet plusieurs grands chemins.

Ce fut aussi un nom de famille : ainsi, en

1765, trouve-t-on le marinier Pausaduy dit "Trousselaguze" au

surnom évocateur et en 1775 une Marie Pausaduy épouse Daisson.

La cabane, aujourd’hui disparue, de Pausaduy vers

1975 (Ph.R.Aufan)

Elle était alors habitée par une famille de

résiniers.

PECHIOUS -1777-

Ecrit alors Pechuys la pièce

appartenait à Nicolas Taffard, elle était donnée en fermage à Bernard Dessans

dit Bernachot. En 1785, on écrit Péchouis.

Pour Palay, un péchiu est un

embarras, un encombrement mais le sens reste obscur.

PEILLES DE LIN

-1863-

PEILLES DE LIN

-1863-

Le nom signifie les vêtements de lin.

PELOUS -1849-

Le nom évoque une pelouse, une étendue

d'herbe autour de la cabane.

La

cabane disparue de Pelous avec sa vigne en treille. (Photo R.A)

La

cabane disparue de Pelous avec sa vigne en treille. (Photo R.A)

PESSOTTE -1785-

La "petite pièce"

appartenait alors à Monsieur de Ruat. Le mot est associé à d'autres pièces

(Pessotte Daussy, Pessote de Baquemorte, de Cabeils, de Natus de Haut, de

Moras.)

PEYCHOUNINS

(les) -1683-

Cette année là, la pièce de Pechounins est,

avec celle des "Hemmes", vendue par son propriétaire François

Rellions. Il est précisé qu'avec la pièce sont vendus "111 bournachs

garnis de mouches à miel ". Ce sont des ruches traditionnelles.

On est tenté de rapprocher le nom du mot "peychouneys"

qui désignait d'après Moureau "ceux qui transportaient à dos de cheval

le poisson à Bordeaux.", mais le lien est obscur.

PEYRIOUE et PENNAOU

-1797-

Ecrit alors Petnaou,

il s'y trouve un four, le nom est déjà associé à Peyriou (1791) qui

appartient à Fleury il devient ensuite Putnau (1803) puis de nouveau Petnaou

en 1849. Une partie de la pièce fut recouverte par les sables et, ensemencée en

1834 sous le nom de "leton de Penneau", fut réclamée par son

ancien propriétaire Fleury aîné.

Ecrit alors Petnaou,

il s'y trouve un four, le nom est déjà associé à Peyriou (1791) qui

appartient à Fleury il devient ensuite Putnau (1803) puis de nouveau Petnaou

en 1849. Une partie de la pièce fut recouverte par les sables et, ensemencée en

1834 sous le nom de "leton de Penneau", fut réclamée par son

ancien propriétaire Fleury aîné.

Le four à pain de Pennaou en 1978

(R.A)

On pense à "peyràou",

grosse pierre qui sert de fondation aux cabanes ou tout simplement au diminutif

de Pierre (Peyroû) et à "pèt", une toile utilisée par

les résiniers (Moureau) peut-être pour ramasser le barras, ce serait alors la

"toile neuve". Mais on

peut aussi le rapprocher de "puts", ce qui donnerait le nouveau

puits.

PEYTOULETS

(Les) -1785-

On la nomme alors "Peytoulets de

Mesteyreau". Ce pourrait être, si l'on suit S.Palay, formé par toulét,

abréviatif de Jean Toulét (petit Jean) avec Pey. (Pierre).

Mais en Médoc, pey est aussi une éminence.

De plus, en 1822, la parcelle voisine s'appelle "taulette", or, outre

les planches, le mot désigne, en montagne, dans les Pyrénées, un petit plateau

(S.Palay).

PIERRILLOTS

-1849-

Peut-être une nouvelle variation sur

"petit Pierre". Durègne dit Pierrillots ou "Couloys".

On dit "gouloy" d'un oiseau dont les plumes sont hérissées (S.

Palay).

PIGNON (La règue

de) -1759-

Nom d'une dune qui se trouvait près du "braou

de l'escurade".

En 1533, le mot est un surnom : on trouve

en effet un Bernard alias Pignon et en 1535 un Peys de Mouliets dit Pigon.

(Voir Cout de Pinon)

LES PLACES -1801-

et PLACEOT-1802-

Ce dernier peut être, comme le pense

Durègne, le diminutif de "place" donc la petite aire où se

réunissent les vaches.

PLUME (le Truc

de la.)

Dune à l'extrémité sud de la parcelle de

Dulet. Mot français.

PLUMIOUS -1765-

Les parcelles de

Plumious portèrent les noms des propriétaires successifs Pontac Dejean (1849),

Lalesque ou Delis(1863), Dumur-Duvigneau en 1901. Les deux derniers noms de

famille lui sont actuellement associés. Il évoque lui aussi les plumes.

Les parcelles de

Plumious portèrent les noms des propriétaires successifs Pontac Dejean (1849),

Lalesque ou Delis(1863), Dumur-Duvigneau en 1901. Les deux derniers noms de

famille lui sont actuellement associés. Il évoque lui aussi les plumes.

Plumious Delis(R.A)

REGUE CAOUDE

ou REGUE BLANQUE

Voir Arcambauts.

RELIONS -1683-

Le nom de la

pièce vient de François Rellions qui légua aussi en 1683 à ses fils Jean et

Guiraud la pièce voisine des Hemmes qu'ils vendront en 1730.

Le nom de la

pièce vient de François Rellions qui légua aussi en 1683 à ses fils Jean et

Guiraud la pièce voisine des Hemmes qu'ils vendront en 1730.

(Relions R.A)

REPUBLICAINS

(Les) -1849-

Evoque vraisemblablement des partisans de

la République. En effet, elle semble issue du démembrement de la pièce de

Crabeyron dont l'atelier de résineux fut vendu comme bien national en 1812 à

Meynié. Or c'est chez François Meynié que se réunissait, en 1793, la

"Société d'amis de la Liberté et de l'Egalité" ou "Société des

Hommes libres".

SABAS (braou

de)

Voir "Fabas".

SANGLARINE

-XVI°-

Voir "Deux hourns".

SECARY (La lette

de)

Appelée La lette en 1791, elle est, pour

les 2/3, possédée par Jean Fleury aîné, dit Sécary, (voir le nom de rue)

qui lui a légué son surnom.

Sécary (R.A)

Sécary (R.A)

SEIGLE -1849-

Peut-être en cultivait-on autour de la cabane.

La

cabane de seigle en 1975 (Ph.R.Aufan),elle connut un destin tragique puisqu’en

2006 ,elle fut éventrée par un pin mal (ou bien…?) coupé.

SENTIOUS -1810-

S'agit-il d'odeurs (sentoù) ou de

saints (sàntou) ? En 1751 un notaire l’écrit "saintius"

!

SIBEOU -1791-

Sens inconnu.

SOUSSINES -1500-

C'est une variété

de saules, très petits,"saoussine".

C'est une variété

de saules, très petits,"saoussine".

La clairière de Soussines en 1919, dominée

par la cabane de Cabeils (doc. Harlé) ,  vu son état elle

devait alors servir de lieu de rassemblement des troupeaux de vaches semi-

sauvages

vu son état elle

devait alors servir de lieu de rassemblement des troupeaux de vaches semi-

sauvages

et la même en 1980 (Ph.R.A)

TAILLADE (Braou de

la)

Nom ancien d'un marais, au pied de la dune

de Batcoude.

TAULETTE -1672-

Ce "plateau" appartenait

alors à la Veuve Taffard qui y possédait 4 fours à goudron. En 1777, on dit Toulettes.

Presque tout fut recouvert par les sables, semé vers 1831 il ne fut pas

réclamé, il n'en reste comme souvenir que les "Peytoulets" qui

étaient mitoyens. Il est possible que les deux noms aient été confondus et que

taulette soit une déformation.

Pour établir la triangulation de la carte de France, leurs auteurs

César François Cassini de Thury et Jean Dominique Maraldi, firent vers 1744,

installer en ce lieu le « signal de Taulette ».

TERME (Le)

-1644-

Voir Ludon du Terme. La pièce qui dépendait

alors de Notre Dame des Monts, était en limite avec la  Montagne de

Biscarrosse.

Montagne de

Biscarrosse.

TIOULES (les)

Déformation de "téoule" les

tuiles.

Les Tioules (RA)

TRAFOT -1791-

Ecrit alors Traffot. Dans la parcelle il y

a le Truc du capéran (du chapelain) haut de 48 mètres.

Est-ce un nom de famille ?

TRUCAILS (lous)

-1849-

C'est l'endroit où il y a des trucs, des

dunes.

TRUC de la TRUQUE

De ses 76 mètres,

il domine la Montagne. Si le truc est une dune, la truque est moins simple à

traduire. Deux explications sont vraisemblables : soit une grosse sonnette pour

les vaches, soit la hauteur qui domine les autres (Moureau). A moins que ce ne

soit une tautologie (répétition de deux mots ayant le même sens) comme le pense

Fénié, mais cela est infirmé par l'existence du toponyme suivant "La

Truque" qui, lui, est employé tout seul et a donc un sens et une graphie

propres.

De ses 76 mètres,

il domine la Montagne. Si le truc est une dune, la truque est moins simple à

traduire. Deux explications sont vraisemblables : soit une grosse sonnette pour

les vaches, soit la hauteur qui domine les autres (Moureau). A moins que ce ne

soit une tautologie (répétition de deux mots ayant le même sens) comme le pense

Fénié, mais cela est infirmé par l'existence du toponyme suivant "La

Truque" qui, lui, est employé tout seul et a donc un sens et une graphie

propres.

Cabane

de La Truque(R.A)

LA TRUQUE -1791-

Cette parcelle usagère qui existait encore,

en 1791, en bordure du lac et en limite de Biscarrosse, s'appelait aussi "les

pins de Fleury". Elle a complètement disparu sous les dunes qui ont

été fixées en 1832 et qui ont pris son nom qui n'est actuellement porté que par

la cabane.

B- LA PETITE MONTAGNE D’ARCACHON

Comme on l’a vu jusqu’en 1855, les parcelles de la forêt

d’Arcachon (ou ce qui en restait) étaient usagères

Voici donc les noms qu’elles portaient à l’origine mais deux groupes

sont à considérer ; celles qui avaient été exclues du statut usager et celles

qui restaient usagères.

1 - Les parcelles exclues de l’usage

En 1468 le Captal excluait du droit d’usage le bois de

Bernet et se le réservait. On a vu qu’n 1543, il l’avait baillé à Martin Desaul

seigneur des maisons nobles de Palu et Francon, ajoutant au nom de Bernet ceux

de Hourn Somart, la Bette, Labat de Ninot et Binette. Or en 1746 le texte qui

fait allusion à cet accord précise que Hourn Somart et La Bette sont «aussi

appelées maintenant Labat de Ninot et Binette.

Il semble donc que l’ensemble de ces pièces portait en 1468

le nom d’un lieu dit

ABATILLES terme générique désignant les petites vallées

(bat) apparu en 1740 qui désignera plus tard l’ensemble allant de La Bette au

Hourn Somart.

« BERNET » (endroit où il y a des vergnes, des saules, dit

aussi BERNS, BERNA au XVI°)) et que les subdivisions furent ultérieures, c’est

ce que laisse entendre un acte de 1559 qui précise « à Bernet, nommé Labat de

Ninot, le Forn Somart ».

LA BETTE 1543 Il est possible que ce soit une déformation

du mot « lette » désignant une vallée entre deux dunes ou plus précisément un

marais ou un amas d’eau au fond de cette vallée. Ce phénomène était fréquent

dans le passé ainsi Monsieur de Ruat autorisa-t-il en 1775 la chasse aux

canards dans la lette des Abatilles où il y a de l’eau.

LA BAT de NINOT : la vallée du Ninot. Ninot est un terme

médocain qui signifie le « petit » avec une nuance de tendresse. Avec cette

terminaison ot ce serait donc le « tout petit ». Moureau ne donne aucun de ces

mots mais signale nine = la poupée or Palay, toujours en Médoc, dit que « ninot

» désigne le sexe féminin.

BINETTE (1543) : d’après le dictionnaire de Moureau, ce

terme désigne la plante potagère appelée oseille.

A ces parcelles non usagères il faut en ajouter une autre

qu’un acte de 1748 nous signale comme étant, comme les précédentes, tenu à fief

par Peyjehan de Francon et donc non usagère, il s’agit de celle du Hourn Somart

HOURN SOMART 1543 : Il s’agit d’un four (four résiney ou

four à poix ?). Il s’écrivit aussi Fornsomart ou Foursomart.

MOULLEAU : Il s’agirait du moulo signalé par Palay comme

étant, dans le Gers…, un gros tas (de sable ?). De toutes façons c’est un mot

déformé et récent puisqu’on le trouve écrit aussi Monlau, Mont-lau, Moulau,

Mouleau, Il s’agit de la partie sud des pinadas qui, en 1748, s’étendaient au

bord de la mer, en continu, depuis Le Bernet jusqu’au truc de Quentin (c’est à

dire actuellement de l’avenue de Pereire jusqu’aux environs de la propriété

Rothschild au Pyla).

Ces forêts ont été recouvertes par les sables entre 1748 et

1762 et malgré les semis effectué par Peyjehan de Francon entre 1763 et 1772

(de nouveau recouverts vers 1780), le Moulleau est resté isolé au milieu des «

sables blancs » jusqu’à la grande entreprise de semis commencée au nord et au

sud du Moulleau en 1787-88 sous l’égide de Brémontier.

2 – Les

parcelles usagères

Les autres pièces s’étendaient sur l’actuelle partie basse

d’Arcachon dont le nivellement est dû à la construction de la ville, car il y

avait avant des petites dunes dont on peut encore discerner les orientations.

Elles restèrent usagères jusqu’au cantonnement de 1855.

AIGUILLON (XVI°): écrit alors éguillon, c’est la pointe de

terre qui s’avance dans la mer. C’est sur cette parcelle qu’ouvrirent en 1836

ce qui allait devenir les « Bains Bourdain »

BOS : le bois, la forêt

BRUXELLES : c’était un « chaffre », un surnom, celui de

Jean Baleste Marichon, marié en 1752 avec Marie Anne Taffard de la Ruade

DUBROCS, le nom vient d’une famille testerine les Baleste

Dubrocq, le broc est une variété d’ajonc, épineux de couleur blanche.

EYMERIC : c’est à l’origine le nom de Marie Eymeric, fille

de Jean Eymeric et de Jeanne Baleste Dubrocq, qui, en 1742, épousa Pierre

Taffard de la Ruade issu d’une famille dont les autres membres possèdent aussi

Eyrac, Dubroc, La Règue Blanque et le Moing)

EYRAC (XVI°) sens inconnu. A-t-il un rapport avec « eyre –

èïre » qui désigne dans les Landes un airial, une surface plane, équivalent du

testerin « place » ?

LE MOUENG vient de mougn (quelqu’un d’obtus, camard),

chaffre (surnom) de Jean Taffard qui fut enterré dans l’église de La Teste le 7

Mai 1662. D’après Durègne le mot désigne aussi un poing fermé. Il a été, dans

les actes notariés, souvent écrit « Mouing »

(1747) ou « Moing »(1748,1782) et dans les règlements

douaniers, Mouing (1782) ou Moueng.

LES PLACES : comme dans la Grande Montagne ce sont des clairières où l’on

réunit le bétail. On trouve ainsi LES PLACES EYRAC, EYRAC ou DAYRAC (1740) ?

MACHENS et CHASSAING : Au XVIII° siècle, 3 frères portent

le nom de Chassaing, l’un Ambroise, neveu de Joseph de Caupos est un prêtre

dont on retrouve plusieurs fois la trace dans l’histoire locale. Il a été en

1787, seigneur de la Maison noble de Palu (fief testerin datant du XVI° siècle

qui appartenait en 1748 à son oncle). Le nom de Machens était porté par une

pièce mitoyenne qui appartenait à un certain Duprat Bireben lequel acquit la

précédente pendant ou après la Révolution

PEY de MAU (1518) nom d’une pignada qui englobait la dune

appelée plus tard « mont des rossignols ». Traduit par « pic majeur » par les

édiles arcachonnais en 1883, il l’a été aussi par « mauvais (mau) tertre (pey

en Médoc) ». Dans ce cas l’expression « Truc (sommet) de Peymaou » serait une

tautologie. Mais cela pourrait aussi avoir un rapport avec le prénom de Pierre

(Pey).

REGUE BLANQUE, c’est la dune blanche, non boisée, ce qui

laisse à penser que son nom lui a été donné à une époque où les sables

commençaient à l’envahir.

SUBIETTE (1475) Les Subiette étaient des « estrangeys »

d’origine basque qui avaient acheté au Captal le droit de gemmer, on les

retrouve aussi en 1516 où J. Subiette est Seigneur de Francon, en 1552 et 1621.

BIBLIOGRAPHIE

DICTIONNAIRES UTILISES.

ALIBERT : Dictionnaire occitan-français -1966.

AUFAN Robert : La Teste de Buch

racontée par ses rues et lieux-dits- SHAA 2000.

BALDINGER Kurt : Dictionnaire onomasiologique de l'ancien

gascon (à partir de 1970).

BERGANTON Marcel François : Le dérivé du nom individuel au Moyen-âge en

Béarn et en Bigorre. CNRS, Paris, 1977.

BOYE Michel :Arcachon racontée

par ses rues et lieux-dits-SHHA 2000.

DANEY Charles : Dictionnaire de la Lande française.

Loubatières 1992.

DELPIT : Glossaire des mots des divers dialectes gascons. Archives

Historiques de la Gironde, 1873.

DUPIN Adrien

: Almanach gascon, 1935.

FENIE Bénédicte et Jean Jacques :

Toponymie gasconne, Sud-ouest

1992.

FOIX Abbé Vincent : Dictionnaire gascon - français. PUF

Bordeaux 2003

MISTRAL : Trésor du Félibrige, à partir de 1878.

MOUREAU : Dictionnaire du patois de La Teste, Moureau, La Teste 1870.

PALAY Simin : Dictionnaire du béarnais et du gascon

modernes, CNRS 1991.

VIDAL Yolande : Dictionnaire gascon - français du Bassin

d'Arcachon, Dossiers d'Aquitaine 1999.

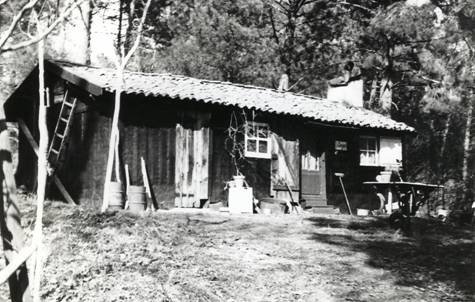

[1] Les photos de cabanes qui illustrent ce chapitre ont

été prises en 1977 quand, avec mes élèves, nous préparions une exposition sur

« L’habitat forestier en forêt usagère » qui a été présentée à

l’école d’architecture de Bordeaux.

Certaines cabanes ont

été détruites, d’autres ont été transformées.

La date portée entre parenthèses

est celle des cadastres ou, avant 1810, d'actes notariés dans lesquels le nom a

été trouvé. Mais cela n'est pas une date butoir, la plupart sont très anciens

et certainement antérieurs. En 1792, lorsque les propriétaires présentèrent

leurs titres, les plus vieux remontaient à 1503.